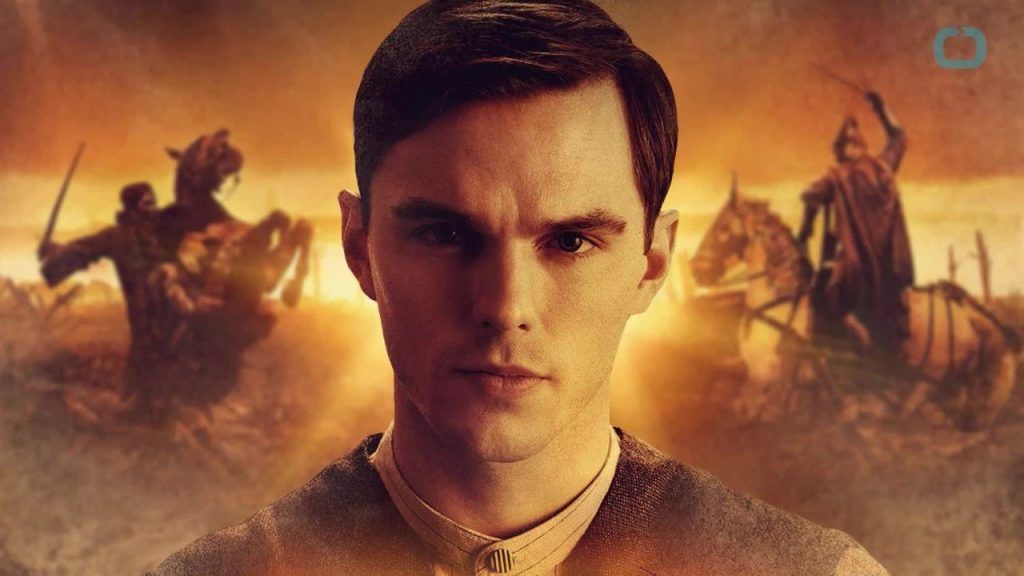

TRAMA

Giovane studente, Tolkien trova amore, amicizia e ispirazione artistica in un gruppo di ragazzi emarginati. La loro fratellanza si rafforza presto mentre la tempesta della Prima Guerra Mondiale si avvicina sempre più paurosamente.

RECENSIONI

Il cosiddetto biopic è una forma di racconto che trova, declinandosi in varie modalità espressive, ampio riscontro nelle sale contemporanee. Ci sono casi nei quali il soggetto dell’indagine è assimilato a un oggetto misterioso: sono i film biografici migliori, i più riusciti, quelli che, come Steve Jobs, di Boyle-Sorkin, brancolano in un’indagine risolta, ma irrisolvibile, che non osa oltrepassare le quinte di una comprensione parziale. E dunque Jobs si intravedeva nei pochi frammenti che possiamo ambire a conoscere di un uomo, qualsiasi uomo; sfumava, Jobs – letteralmente, negli ultimi fotogrammi – nello spazio che precedeva lo show, l’annuncio del nuovo prodotto, in quella crasi perfetta tra manufatto, idea e ideatore che tanto ha significato (e continua a significare) per il successo di un marchio di appartenenza, come è Apple. Esistono poi lavori come Colette, di Wash Westmoreland, nei quali l’urgenza è la re-visione di una figura che funge da collegamento ideale tra il passato – un passato non così remoto, dato che Sidonie-Gabrielle è scomparsa nel 1954 – e il presente: Colette, donna emancipata per il suo tempo, modello di donna libera per i nostri giorni. Certo, alcune complessità, specie nel rapporto con il femminismo coevo, sono state accantonate. Si è preferito raccontare, senza scendere nei dettagli, l’anticonformismo di una donna che non conosceva il termine manicheo, volendo sottolineare che, come sostiene Judith Thurman in Una vita di Colette. I segreti della carne (Feltrinelli, 2001, p. 15), «il demi-monde omosessuale era il vero campo d’azione di Colette». Però, per agganciarmi a quello che vorrei provare a esplicitare con un excursus brevissimo, non è così ininfluente, se si guarda alla biografia del personaggio storico – una donna che non si attiene a un ruolo stabilito da altri, dagli uomini – il fatto che Colette sostenesse, interrogata sull’argomento: «Femminista io? Starà scherzando. Le suffragette mi fanno schifo.» (riportato nel testo di Thurman, già citato). In un certo senso, anche se il personaggio presentava forse spigoli meno contundenti, non ha sbagliato, almeno nell’approccio critico, Mimi Leder che, col suo Una giusta causa, sulla figura di Ruth Bader Ginsburg, dona un lampo in grado di riequilibrare l’agiografia e, al tempo stesso, di indicare che la strada delle persone complesse non è solo tortuosa, ma è piena di muri. Questa retorica non ti porterà da nessuna parte, dice, ma io vado a memoria, lo scafato Mel Wulf all’avvocatessa, capace e intraprendente, ma rigida. E Ruth cerca, per sé e per la sua storia grandiosa, un’altra via possibile, quella di un’apertura che è personale prima ancora che giuridico-sociale. E la trova: questo ci raccontano On the Basis of Sex e la Storia.

Il cosiddetto biopic è una forma di racconto che trova, declinandosi in varie modalità espressive, ampio riscontro nelle sale contemporanee. Ci sono casi nei quali il soggetto dell’indagine è assimilato a un oggetto misterioso: sono i film biografici migliori, i più riusciti, quelli che, come Steve Jobs, di Boyle-Sorkin, brancolano in un’indagine risolta, ma irrisolvibile, che non osa oltrepassare le quinte di una comprensione parziale. E dunque Jobs si intravedeva nei pochi frammenti che possiamo ambire a conoscere di un uomo, qualsiasi uomo; sfumava, Jobs – letteralmente, negli ultimi fotogrammi – nello spazio che precedeva lo show, l’annuncio del nuovo prodotto, in quella crasi perfetta tra manufatto, idea e ideatore che tanto ha significato (e continua a significare) per il successo di un marchio di appartenenza, come è Apple. Esistono poi lavori come Colette, di Wash Westmoreland, nei quali l’urgenza è la re-visione di una figura che funge da collegamento ideale tra il passato – un passato non così remoto, dato che Sidonie-Gabrielle è scomparsa nel 1954 – e il presente: Colette, donna emancipata per il suo tempo, modello di donna libera per i nostri giorni. Certo, alcune complessità, specie nel rapporto con il femminismo coevo, sono state accantonate. Si è preferito raccontare, senza scendere nei dettagli, l’anticonformismo di una donna che non conosceva il termine manicheo, volendo sottolineare che, come sostiene Judith Thurman in Una vita di Colette. I segreti della carne (Feltrinelli, 2001, p. 15), «il demi-monde omosessuale era il vero campo d’azione di Colette». Però, per agganciarmi a quello che vorrei provare a esplicitare con un excursus brevissimo, non è così ininfluente, se si guarda alla biografia del personaggio storico – una donna che non si attiene a un ruolo stabilito da altri, dagli uomini – il fatto che Colette sostenesse, interrogata sull’argomento: «Femminista io? Starà scherzando. Le suffragette mi fanno schifo.» (riportato nel testo di Thurman, già citato). In un certo senso, anche se il personaggio presentava forse spigoli meno contundenti, non ha sbagliato, almeno nell’approccio critico, Mimi Leder che, col suo Una giusta causa, sulla figura di Ruth Bader Ginsburg, dona un lampo in grado di riequilibrare l’agiografia e, al tempo stesso, di indicare che la strada delle persone complesse non è solo tortuosa, ma è piena di muri. Questa retorica non ti porterà da nessuna parte, dice, ma io vado a memoria, lo scafato Mel Wulf all’avvocatessa, capace e intraprendente, ma rigida. E Ruth cerca, per sé e per la sua storia grandiosa, un’altra via possibile, quella di un’apertura che è personale prima ancora che giuridico-sociale. E la trova: questo ci raccontano On the Basis of Sex e la Storia.

Il biopic può sembrare un genere facile, una sorta di àncora, specie in un’epoca (ma nel cinema un’epoca quanto dura? Dieci anni, forse meno) che ci appare come povera di idee e di slanci, più che altro. Tuttavia realizzare un buon film biografico è assai complicato perché vanno dribblate le insidie di un parossismo celebrativo e, nello stesso momento, è necessario che il linguaggio cinematografico acquisisca la sua propria plasticità, ciò che rende il film diverso dalla trasposizione pedissequa di un memoir o di una biografia cartacea (o digitale, comunque non figurativa).

Karukoski, nel suo lavoro su J.R.R. Tolkien (che sta per John Ronald Reuel Tolkien, pronuncia /ˈtɒlkiːn/) sembra consapevole dei rischi di raccontare la vita di una personalità tanto celebre, tanto amata. E dunque il linguaggio/i linguaggi, ma, in questo caso, anche la lingua e le lingue assumono un ruolo fondamentale nella narrazione, protagonisti teorici tanto quanto lo scrittore che li ha forgiati. Sull’uomo gli appassionati sanno quasi tutto? Ebbene, proviamo a intercettare ciò che ha plasmato il suo universo. Questo sembra il proposito alla base di Tolkien, giunto da noi con qualche mese di ritardo rispetto all’uscita britannica.

«I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo», sosteneva Wittegenstein, e i confini del linguaggio e del mondo, confini permeabili, nella mente di Tolkien, sono al centro della riflessione di questo biopic che tenta di bilanciare l’onirismo della creazione fantastica con una prosa più ordinaria e ordinariamente comprensibile. Il regista si avvale di un racconto angolare, secondo il quale ogni elemento può essere messo in relazione con più di una circostanza mentale o concreta, evenienze spesso dissimili tra loro in modo radicale. Vediamo, da una parte, come dalla formazione tradizionale del piccolo Tolkien, amato e istruito alla fantasia dalla madre, poi orfano con un tutore ingombrante, scaturiscano i prodromi di una produzione letteraria che si compirà molto più tardi. Vi è tuttavia, come propulsore fondamentale della vis creativa, qui non narrata come un’abilità pedante o solitaria, anche una sorta di scaffholding fra pari: gli amici, ben più abbienti di quanto non fosse lui, della King Edward’s School di Birmingham, in seguito equamente distribuiti tra Oxford e Cambridge, l’amore giovanile, e poi di sempre, Edith Bratt. Quest’ultima, musicista capace, ma costretta in un ruolo sociale al quale non può sottrarsi, viene rappresentata, al pari del Professor Joseph Wright, come una figura fondamentale per lo sconfinamento di Tolkien dal sentiero del manierismo o, di contro, di una specie di abulia distruttiva.

Der Ring des Nibelungen, tetralogia che, non c’è neppure bisogno di specificarlo, è particolarmente cara a Tolkien, può essere re-immaginata, lasciandosi guidare dalla musica (dato che i soldi sono troppo pochi per assistere alla rappresentazione), una ignara cameriera può diventare la dea della morte, Hel.

Le parole non sono belle per come suonano, ma per quello che significano, in una scena dove le mani di due giovani innamorati si intrecciano come i tronchi di alberi magici. Vale ancora di più, in senso estensivo, per il momento storico dal quale il lavoro di Karukoski origina e con il quale, fino al finale, dedicato all’incipit dello Hobbit, il film dialoga. Se la guerra, la prima guerra mondiale, nella fattispecie, toglie le parole di bocca, o le rende inutili, be’, allora occorre inventarne di nuove, di più comprensibili, di universali, magari, come ci insegna la chiusa di Orizzonti di gloria. Naturalmente assai distante – imparagonabile – dal capolavoro di Kubrick e dalla sua potenza lirica, su questo fronte Tolkien riesce a gettare alcuni semi. La patologia conosciuta come febbre delle trincee – sarà la salvezza dello scrittore, congedato anzitempo a causa delle condizioni di salute – palesa la biforcazione tra delirio e impeto creativo (il fumo delle granate come l’ombra spaventosa di giganti, per esempio); l’ubriachezza stampa nella memoria di Wright, che lo ascolta sproloquiare, una sorta di neo-lingua che consentirà poi al giovane John di partecipare, con borsa di studio, alle lezioni di filologia del medesimo precettore. In questa scena assistiamo allo sconfinamento, a cui ho già accennato, in senso fisico: Tolkien, consapevole che agli studenti è fatto divieto camminare sui prati del college, privilegio riservato ai docenti, infrange la regola e urla una lingua dell’arte, che non può restare, per sua natura, all’interno dei margini della convenzione.

Entro i margini convenzionali, almeno dal punto di vista filmico, si mantiene però, malgrado la volontà non trascurabile di tentare una strada immaginifica, il lavoro di Karukoski: un’opera di mezzo, per parafrasare proprio l’autore de Il signore degli anelli. Il film ci inebria di rado del genio in fieri di J. R.R.Tolkien, ma ci mostra una figura secondaria dalla grazia struggente. Si tratta di Geoffrey Bache Smith (ottimo, tra l’altro, il giovane Anthony Boyle), poeta che pare riflettere, magari proprio con dedica segreta all’amico Tolkien, a proposito di un amore – il suo per lo scrittore? – che non osa pronunciare il suo nome, usando le parole di Oscar Wilde.

Non lo so, può essere stata solo una suggestione, un miraggio.

Del resto come disse Vincent Cassel, parlando del biopic spurio di Richet e citando Mesrine, che si attribuiva un numero maggiore di omicidi rispetto a quelli commessi o almeno provati, la verità è che la verità non la saprete mai.