TRAMA

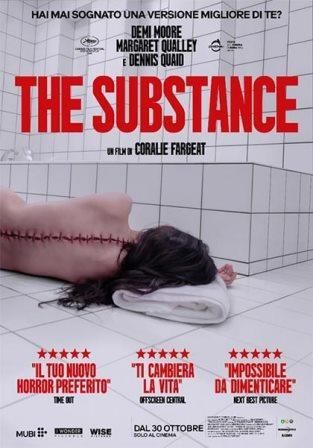

Licenziata dalla trasmissione di aerobica che conduceva con successo da anni proprio il giorno del suo cinquantesimo compleanno, Elisabeth, attrice di Hollywood ormai dimenticata da tempo, resta vittima di un incidente stradale. In ospedale, un infermiere le analizza il corpo e la considera perfetta per un misterioso trattamento.

RECENSIONI

Nel prologo di Revenge, opera prima di Coralie Fargeat che nel 2017 posizionò l’autrice nel novero dei nomi da tenere d’occhio per l’immediato futuro, lo spazio desertico che di lì a poco sarebbe diventato teatro della carneficina veniva distorto (e reso lisergico, astratto) dalle lenti degli occhiali a specchio indossati dal personaggio maschile. In seguito, nella stessa inquadratura, il leggero allontanamento dal volto rivelava da un lato Richard alla guida del suo elicottero e dall’altro, in secondo piano e sfocata - quasi fosse un’immagine mentale, una proiezione del desiderio - la protagonista Jen, in abiti e atteggiamenti evidentemente ispirati a Lolita. Nel prologo di The Substance, che fin da subito fa dell’astrazione spaziale una cifra estetica precisa e radicale, vediamo una siringa con una sostanza gialla penetrare il tuorlo di un uovo, il quale immediatamente si sdoppia. Il simbolismo, peraltro confermato poco dopo dallo sdoppiamento della pupilla di Demi Moore in seguito alla prima iniezione, è evidente: sono due occhi. Gialli, mostruosi, di nuovo, astratti.

Nel prologo di Revenge, opera prima di Coralie Fargeat che nel 2017 posizionò l’autrice nel novero dei nomi da tenere d’occhio per l’immediato futuro, lo spazio desertico che di lì a poco sarebbe diventato teatro della carneficina veniva distorto (e reso lisergico, astratto) dalle lenti degli occhiali a specchio indossati dal personaggio maschile. In seguito, nella stessa inquadratura, il leggero allontanamento dal volto rivelava da un lato Richard alla guida del suo elicottero e dall’altro, in secondo piano e sfocata - quasi fosse un’immagine mentale, una proiezione del desiderio - la protagonista Jen, in abiti e atteggiamenti evidentemente ispirati a Lolita. Nel prologo di The Substance, che fin da subito fa dell’astrazione spaziale una cifra estetica precisa e radicale, vediamo una siringa con una sostanza gialla penetrare il tuorlo di un uovo, il quale immediatamente si sdoppia. Il simbolismo, peraltro confermato poco dopo dallo sdoppiamento della pupilla di Demi Moore in seguito alla prima iniezione, è evidente: sono due occhi. Gialli, mostruosi, di nuovo, astratti.

Ciò che finora rende davvero grande il cinema di Coralie Fargeat mi pare esplicitato in modo lampante dalle immagini che aprono i due film, a loro modo una precisa dichiarazione d’intenti: il suo è un cinema che guarda, che mette sempre in scena lo sguardo come dispositivo capace non solo di mutare la percezione della realtà (da qui le deformazioni del grottesco) ma anche di avere conseguenze che non potrebbero essere più tangibili (da qui i corpi che si trasformano e si decompongono, da qui le mutazioni irreversibili). Perché guardare è attività tutt’altro che neutra e porsi come padroni di uno sguardo egemone attraverso cui filtrare e imporre la propria visione del mondo - «She’s my most beautiful creation, I have shaped her for success», dirà il produttore interpretato da Dennis Quaid, il cui nome è, guarda caso, Harvey - è una dichiarazione di guerra. In quest’ottica, i corpi martoriati di Revenge e quelli di The Substance hanno la stessa origine, lo stesso, terrificante, punto di partenza: lo sguardo. Uno sguardo - maschile - che nel suo piegare prepotentemente la realtà ai propri codici perpetra l'orrore, uno sguardo che genera mostri.

Il body horror come conseguenza diretta e inevitabile dello sguardo, dunque. Uno sguardo che porta alla violenza (Revenge) oppure all’autolesionismo e alla macellazione del corpo (The Substance), uno sguardo che naturalmente non può che partorire immagini, proiezioni del sé, chimere che ci ossessionano. Quello tra Elisabeth e Sue è infatti anche uno scontro di immagini: da un lato, un ritratto fotografico gigantesco appeso in casa, residuo gotico di un mondo passato e di una vita sul viale del tramonto (all’opulenza polverosa della villa di Norma Desmond si sostituisce lo spazio vuoto e asettico in cui vive l’attrice interpretata da Demi Moore, ma poco cambia: anche questa è una casa dei fantasmi), dall’altro un cartellone pubblicitario che svetta fuori dalle vetrate dell’abitazione, immagine che comunica attraverso un linguaggio che appartiene al presente e all’immediato futuro (e che anzi va distrutto quando diventa passato, come osserva proprio Elisabeth a proposito della sua immagine pubblicitaria, poco prima dell’incidente automobilistico). E ancora, se il ritratto si colloca all’interno della casa (è la matrice), il cartellone promozionale sta al di fuori (è altro da sé, un sé possibile, migliore perché modellato sullo sguardo dello spettatore e quindi nuovamente una proiezione del desiderio); tirato in mezzo a questi due estremi, il corpo è un oggetto in rotta di collisione, un’entità destinata all’autodistruzione perché sopraffatta proprio da tali immagini ideali, legate perfino a due tempi diversi (“You were amazing!” e “They are going to love you”).

C’è poi un terzo generatore di immagini, neutrale e quindi cruciale, uno spazio di scoperta, confronto e tormento capace di accogliere indiscriminatamente chiunque si trovi all’interno del suo riquadro e di rivelarne l’aspetto: lo specchio. Situato nel bagno dell’abitazione (e quindi nel luogo della trasformazione) e insignito del potere di svelare il sé con cui i personaggi devono di volta in volta confrontarsi e mostrarsi all’esterno, lo specchio (magico: è l’unico vetro che si ricompone dopo la rottura causata dal violento scontro tra Elisabeth e Sue) è il dispositivo che più di tutti gli altri colloca ironicamente la vicenda all’interno della sua perversa dimensione fiabesca (“Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?”), i cui rimandi sono rintracciabili anche nel tempo limitato concesso a Elisabeth/Sue per vestire gli abiti della principessa e nel corpo deteriorato di Elisabeth/Elisabeth, costretta ad indossare i panni della strega cattiva dedita compulsivamente alla cucina. Ancora sovrastrutture, ancora gabbie dello sguardo, prigioni archetipiche che spingono i corpi verso un’inesorabile e inevitabile deflagrazione.

Si è detto che The Substance sarebbe un’operazione squisitamente cinefila, sorta di film fotocopia perché composto perlopiù da immagini appartenenti ad altri universi visivi già storicamente codificati. Da Shining a Videodrome, da Psyco a Society, fino alla dimensione testuale, performativa ed estrema del cinema di Gaspar Noé: la corsa alla ricerca del riferimento (di nuovo, della matrice) è un gioco che ha impegnato e divertito molto gli appassionati in queste settimane, proiettando prepotentemente il film all’interno di quella discussione superficiale ed egoriferita, cinefila e necrofila, che è insita nel linguaggio dei social. Ma se da un lato tale ossessione in un certo senso mortifica un’opera che, banalmente, è molto più di questo, dall’altro siamo nuovamente di fronte ad una conferma della puntualità di linguaggio dell’autrice. Come a dire che anche in questo, anche nell’utilizzo delle immagini del passato, lo sguardo (sempre lui) di Coralie Fargeat è quanto di più contemporaneo si possa immaginare e The Substance ha, oggi, la stessa centralità che aveva otto anni fa un capolavoro come The Neon Demon di Nicolas Winding Refn, che guarda caso era un altro horror che lavorava in modo radicale sull’astrazione spaziale e sul corpo femminile. Partendo dalla straordinaria cura formale che è una delle costanti di quel tanto discusso elevated horror capace di colonizzare - assieme agli educati e spesso innocui algoritmi commerciali di casa Blumhouse - l’immaginario del genere e la discussione critica nell’ultima decade, l’autrice francese finisce per sovvertirne gradualmente gli assunti dall’interno, assaltando corpi che sono corpi di oggi (siamo agli antipodi rispetto alla recente trilogia di Ti West, tanto per fare un esempio) e lavorando su immagini che si offrono come sintesi ideale tra alto e basso, tra gli artifici di una luccicante e spocchiosa produzione arthouse e quella spontanea irriverenza anche artigianale che ha reso così grande e cruciale la serie B. Fargeat dunque, non si pone in antitesi, la sua non è mai una posizione di rottura aliena e aprioristica: in modo non meno decisivo rispetto all’Harmony Korine di Spring Breakers, la regista parla invece lo stesso linguaggio dell’universo che sta mettendo in scena e soprattutto nel tempo in cui lo sta mettendo in scena, reiterando le immagini fino a spingerle all’eccesso e a ribaltarle di segno (dal piacere all’orrore, dal godimento al disgusto) e usando allo stesso modo il corpo femminile come termometro di questa discesa nell’abisso (anche in termini di casting: lì il rovesciamento dell’immaginario adolescenziale forgiato da Disney Channel, qui quello dell’icona romantica anni ’90, immagine del desiderio per eccellenza).

Si è detto che The Substance sarebbe un’operazione squisitamente cinefila, sorta di film fotocopia perché composto perlopiù da immagini appartenenti ad altri universi visivi già storicamente codificati. Da Shining a Videodrome, da Psyco a Society, fino alla dimensione testuale, performativa ed estrema del cinema di Gaspar Noé: la corsa alla ricerca del riferimento (di nuovo, della matrice) è un gioco che ha impegnato e divertito molto gli appassionati in queste settimane, proiettando prepotentemente il film all’interno di quella discussione superficiale ed egoriferita, cinefila e necrofila, che è insita nel linguaggio dei social. Ma se da un lato tale ossessione in un certo senso mortifica un’opera che, banalmente, è molto più di questo, dall’altro siamo nuovamente di fronte ad una conferma della puntualità di linguaggio dell’autrice. Come a dire che anche in questo, anche nell’utilizzo delle immagini del passato, lo sguardo (sempre lui) di Coralie Fargeat è quanto di più contemporaneo si possa immaginare e The Substance ha, oggi, la stessa centralità che aveva otto anni fa un capolavoro come The Neon Demon di Nicolas Winding Refn, che guarda caso era un altro horror che lavorava in modo radicale sull’astrazione spaziale e sul corpo femminile. Partendo dalla straordinaria cura formale che è una delle costanti di quel tanto discusso elevated horror capace di colonizzare - assieme agli educati e spesso innocui algoritmi commerciali di casa Blumhouse - l’immaginario del genere e la discussione critica nell’ultima decade, l’autrice francese finisce per sovvertirne gradualmente gli assunti dall’interno, assaltando corpi che sono corpi di oggi (siamo agli antipodi rispetto alla recente trilogia di Ti West, tanto per fare un esempio) e lavorando su immagini che si offrono come sintesi ideale tra alto e basso, tra gli artifici di una luccicante e spocchiosa produzione arthouse e quella spontanea irriverenza anche artigianale che ha reso così grande e cruciale la serie B. Fargeat dunque, non si pone in antitesi, la sua non è mai una posizione di rottura aliena e aprioristica: in modo non meno decisivo rispetto all’Harmony Korine di Spring Breakers, la regista parla invece lo stesso linguaggio dell’universo che sta mettendo in scena e soprattutto nel tempo in cui lo sta mettendo in scena, reiterando le immagini fino a spingerle all’eccesso e a ribaltarle di segno (dal piacere all’orrore, dal godimento al disgusto) e usando allo stesso modo il corpo femminile come termometro di questa discesa nell’abisso (anche in termini di casting: lì il rovesciamento dell’immaginario adolescenziale forgiato da Disney Channel, qui quello dell’icona romantica anni ’90, immagine del desiderio per eccellenza).

L’operazione è dunque radicale e spietata. Perché se è vero che la compostezza formale e le velleità intellettuali di stampo “elevated" di tanto horror contemporaneo rischiano talvolta di tradire quegli assunti sovversivi da sempre insiti nel genere, in questo modo Coralie Fargeat trova finalmente una via d’uscita, una possibilità nuova ed esaltante, arrogante ed esplosiva, che non si tira indietro di fronte a nulla; una via intrisa nel sangue e nella carne, in una violenza che si fa al contempo riconoscibilissimo gesto d’autore e beffardo, disperato, potentissimo assalto politico. La miccia è sempre lì, nelle immagini; sulla loro superficie e nella loro profondità, nella loro capacità di guardare e scuotere il presente. Le immagini, prima di tutto. L’unica cosa che conta.

È tutto vero: The Substance è un aggiornamento di Il ritratto di Dorian Gray ai tempi dello spot pubblicitario. Society di Brian Yuzna calato nella società dello spettacolo. Un corpo deforme che ingurgita, rimesta e vomita il body horror che fu (Cronenberg, Henenlotter, Cohen, Gordon) in un patchwork citazionista (Shining, Under the Skin, The Neon Demon) che è un “Monstro Elisasue” di tutti quei film e registi a cui The Substance è profondamente debitore. Al di là delle sue radici narrative ed estetiche – e ben oltre l’operazione dichiarata dalla stessa regista di voler affrontare il tema della violenza interiorizzata legata alle aspettative sociali sul corpo delle donne – quest’opera seconda di Coralie Fargeat è interessante più che altro per come mette in scena le modalità in cui le immagini che potremmo essere, le immagini che vorremmo essere o che vorremmo tornare a essere sono in grado di esercitare un potere tale da portare all’esasperazione i nostri corpi reali. La regista lavora sul linguaggio pubblicitario, su slogan e simboli espliciti, con i codici del marketing (a proposito: la penna che mima il siero nella siringa con scritto ACTIVATOR acquistabile sul merch di MUBI è sold out) per proporci la più classica delle storie di doppelgänger che si ribellano al proprio creatore e innestare nel finale quella che dovrebbe essere l’immagine anti-pubblicitaria per eccellenza, quella della deformità corporale, del mostruoso, del ripugnante, il corpo che allontana gli occhi dalla sua visione e che diventa, con la sua esplosione di sangue contro il pubblico, uno strumento di vendetta contro chi di quel corpo voleva farne un’immagine aesthetic (scusate). In questo, però, la lettura non è certo molto acuta in relazione alle politiche che regolano oggi il rapporto tra media e corpi (l’industria proverebbe quantomeno a ingurgitare il Monstro Elisasue prima di provare ad ammazzarlo, a giudicarlo indigeribile) e fallisce dove, ad esempio, Sick of Myself di Kristoffer Borgli (film che di The Substance ne è quasi l’antitesi e che esaspera anch’esso il disgregamento di un corpo di fronte a una camera) riesce alla perfezione: nel ritrarre con lucidità come oggi la richiesta verso le immagini dei nostri corpi non ambisca necessariamente all’imperitura bellezza, ma piuttosto alla manifestazione grottesca e traumatica di un'identità in cerca di validazione, dove a contare non è tanto la tonicità di un gluteo, ma l’extra-ordinarietà di un tratto somatico. Se il fuoco lo si sposta però sul modo in cui il doppio digitale (la riduzione a immagine semplificata, facile, impossibile di Margaret Qualley) diventa una presenza ossessiva, autonoma, copia capace di esercitare potere sull’originale Elisabeth Sparkle fino a consumarla, come una figlia-specchio ingrata alla “matrice” (lo si ripete più volte nel film, questo termine), allora si potrà vedere come The Substance metta in luce chiaramente le dinamiche di subordinazione dei nostri corpi alle loro versioni estetizzate, brandizzate, flat: Sue sembra guardare, osservare e giudicare Elisabeth e tenta piano piano di fagocitarne l’identità, la complessità e la profondità analogica (l’attrice finisce perfino per rinunciare a un incontro amoroso perché l’idea di immettersi in società con un volto diverso da quello di Sue le sembra impossibile). Ed è questa dinamica di annullamento del corpo reale, sempre più brutto, sempre più solo, e di sua ricostruzione e falsificazione non tanto per compiacere il mondo dello show business quanto per continuare a vivere in un’immagine idealizzata, e quindi piatta, di sé a essere il vero cuore centrale del film. L’immagine diventa così tirannica, pretenziosa, violenta, capace di rendere simulacrale, involucro vuoto (resterà certamente ai posteri la pelle di Demi Moore lacerata sulla schiena, inerme nel bagno) la sua stessa sorgente, divorandola progressivamente in un processo di sostituzione spietato dove l'autenticità del corpo reale si dissolve sotto il peso della sua rappresentazione.

È tutto vero: The Substance è un aggiornamento di Il ritratto di Dorian Gray ai tempi dello spot pubblicitario. Society di Brian Yuzna calato nella società dello spettacolo. Un corpo deforme che ingurgita, rimesta e vomita il body horror che fu (Cronenberg, Henenlotter, Cohen, Gordon) in un patchwork citazionista (Shining, Under the Skin, The Neon Demon) che è un “Monstro Elisasue” di tutti quei film e registi a cui The Substance è profondamente debitore. Al di là delle sue radici narrative ed estetiche – e ben oltre l’operazione dichiarata dalla stessa regista di voler affrontare il tema della violenza interiorizzata legata alle aspettative sociali sul corpo delle donne – quest’opera seconda di Coralie Fargeat è interessante più che altro per come mette in scena le modalità in cui le immagini che potremmo essere, le immagini che vorremmo essere o che vorremmo tornare a essere sono in grado di esercitare un potere tale da portare all’esasperazione i nostri corpi reali. La regista lavora sul linguaggio pubblicitario, su slogan e simboli espliciti, con i codici del marketing (a proposito: la penna che mima il siero nella siringa con scritto ACTIVATOR acquistabile sul merch di MUBI è sold out) per proporci la più classica delle storie di doppelgänger che si ribellano al proprio creatore e innestare nel finale quella che dovrebbe essere l’immagine anti-pubblicitaria per eccellenza, quella della deformità corporale, del mostruoso, del ripugnante, il corpo che allontana gli occhi dalla sua visione e che diventa, con la sua esplosione di sangue contro il pubblico, uno strumento di vendetta contro chi di quel corpo voleva farne un’immagine aesthetic (scusate). In questo, però, la lettura non è certo molto acuta in relazione alle politiche che regolano oggi il rapporto tra media e corpi (l’industria proverebbe quantomeno a ingurgitare il Monstro Elisasue prima di provare ad ammazzarlo, a giudicarlo indigeribile) e fallisce dove, ad esempio, Sick of Myself di Kristoffer Borgli (film che di The Substance ne è quasi l’antitesi e che esaspera anch’esso il disgregamento di un corpo di fronte a una camera) riesce alla perfezione: nel ritrarre con lucidità come oggi la richiesta verso le immagini dei nostri corpi non ambisca necessariamente all’imperitura bellezza, ma piuttosto alla manifestazione grottesca e traumatica di un'identità in cerca di validazione, dove a contare non è tanto la tonicità di un gluteo, ma l’extra-ordinarietà di un tratto somatico. Se il fuoco lo si sposta però sul modo in cui il doppio digitale (la riduzione a immagine semplificata, facile, impossibile di Margaret Qualley) diventa una presenza ossessiva, autonoma, copia capace di esercitare potere sull’originale Elisabeth Sparkle fino a consumarla, come una figlia-specchio ingrata alla “matrice” (lo si ripete più volte nel film, questo termine), allora si potrà vedere come The Substance metta in luce chiaramente le dinamiche di subordinazione dei nostri corpi alle loro versioni estetizzate, brandizzate, flat: Sue sembra guardare, osservare e giudicare Elisabeth e tenta piano piano di fagocitarne l’identità, la complessità e la profondità analogica (l’attrice finisce perfino per rinunciare a un incontro amoroso perché l’idea di immettersi in società con un volto diverso da quello di Sue le sembra impossibile). Ed è questa dinamica di annullamento del corpo reale, sempre più brutto, sempre più solo, e di sua ricostruzione e falsificazione non tanto per compiacere il mondo dello show business quanto per continuare a vivere in un’immagine idealizzata, e quindi piatta, di sé a essere il vero cuore centrale del film. L’immagine diventa così tirannica, pretenziosa, violenta, capace di rendere simulacrale, involucro vuoto (resterà certamente ai posteri la pelle di Demi Moore lacerata sulla schiena, inerme nel bagno) la sua stessa sorgente, divorandola progressivamente in un processo di sostituzione spietato dove l'autenticità del corpo reale si dissolve sotto il peso della sua rappresentazione.