TRAMA

Ludwig II (1864-1886), re di Baviera, e le sue passioni: quella, non ricambiata, per la cugina e imperatrice d’Austria Elisabeth, quella per la musica di Wagner, artista che sovvenziona, e quella per i castelli, per cui spende una fortuna. Il Consiglio dei Ministri apre un’inchiesta per destituirlo.

RECENSIONI

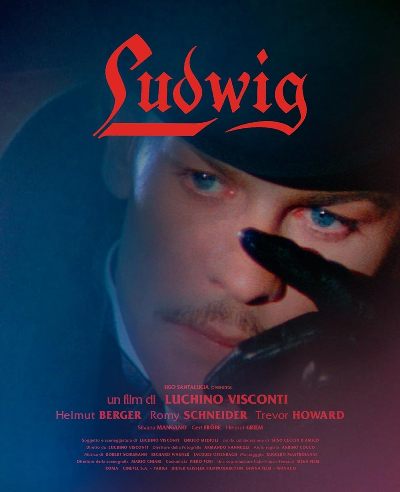

Luchino Visconti chiude la trilogia tedesca come meglio non potrebbe, mettendo ancora in scena la fine di un’epoca, attraverso un re romantico (già portato su grande schermo da Dieterle, Kautner e Syberberg), ingenuo, irresponsabile, sognatore, inane, tanto votato all’Arte e alla magniloquenza quanto incapace di vivere o intuire la vita vera, che lo incalza attraverso i “nuovi” politicanti del governo, realisti e affaristi, e lo sostiene attraverso l’esercito (il colonnello Durkheim) che di sogni di gloria si nutre. Un capolavoro: per la pittoricità con colori spenti, quasi sperimentali nel gioco al ribasso verso il cupo bianco e nero; per le ambientazioni fastose con cura maniacale per oggetti e costumi, esplorati in totale immersione (evitare la versione di 173’ circolata fino al 1980) anche per comprendere il personaggio e il suo amore per il bello; per la drammaturgia che accosta momenti con modi “moderni” (non a caso, riservati ai politicanti) nel raffigurare accusatori che si rivolgono direttamente alla macchina da presa, e la visione d’insieme figlia del romanzo tradizionale, quello che sa nutrirsi dell’ambiguità feconda di ogni personaggio, immergendosi in chiaroscuri affascinanti, Principessa Sissi compresa (ancora, Romy Schneider); per la natura da melodramma operistico, asciugato/affogato nell’incanto artistico, nell’impossibile identificazione con i suoi protagonisti, di cui si ama la passione, non (tutte) le gesta: un melodramma alla Visconti, fatto in pari misura di amore e morte (a Venezia: la bellezza assoluta si raggiunge anche attraverso il trapasso), scandalo e dissolutezza, crollo di Dei (Ludwig) troppo distanti dalla realtà (tema fisso da Il Gattopardo e/o Senso in poi), e per cui l’autore prova contemporaneamente attrazione e repulsione (ecco il fascino delle sue regie), perché incarnano il mito viscontiano dell’estetismo, della concezione mélo dell’esistenza e del dissidio tra arte e vita, tra norma borghese e perdizione romantica che cita il Tristano di Wagner e i versi del Lohengrin. Visconti condivide con Ludwig lo slancio passionale, lontano dal distacco critico. Helmut Berger è immenso: le espressioni e gli sguardi bucano lo schermo, dalla bellezza della gioventù al decadentismo della mente degli ultimi anni. Musiche (a volte, volutamente, distanti dal rappresentato) di Schumann, Wagner, Offenbach.