Peter Sand gira It’s a boy per Only Son (ovvero Jack Dishel): il colloquio di moglie e marito con un esperto è volto alla programmazione delle caratteristiche del figlio nascituro e si alterna alle immagini del trattamento, fino al finale che svela il figlio adulto uguale all’esperto. Il tono malinconico della canzone veste congruamente le immagini anni 70 (l’attuale tormentone, anche musicale) che evocano confronti tipici tra coppie straziate e illustrano il sempre problematico rapporto tra scienza e sentimento (Gondry c’entra molto, Sand è stato suo collaboratore). Con Aleksa Palladino e Devon Church. Voto: 7

In DNA, diretto da Miles Crawford per Darwin Deez, un uomo, colto nella quotidianità domestica, a un tratto immagina di danzare con una donna; il duetto, spostandosi nei luoghi tipici in cui si consuma una relazione, si conclude con il ribaltamento della fantasia amorosa: alla fine è l’uomo a sparire e la donna, con una borsa della spesa, a rientrare a casa. La malinconia dell’assunto è smorzata e nello stesso tempo amplificata dal garbo e dalla giocosità contagiosa della coreografia. Un gioiello. Voto: 7.5

N.B. – Il senso della clip sfugge se non se ne guarda il director’s cut, dal momento che la versione commerciale taglia integralmente l’incipit: vediamo da subito l’uomo e la donna ballare nella casa; svanisce, dunque, la simmetria col finale – perdendosene l’ambiguità – che è parte integrante del fascino concettuale del lavoro.

Ci tocca l’opera di Spike Jonze per gli Arcade Fire di The suburbs: la placida constatazione delle scorribande spensierate di alcuni ragazzi in bici, in giro per i sobborghi cittadini assolati (siamo ad Austin, Texas), viene smentita dall’inquietante presenza di poliziotti, ronde armate, mezzi militari; la violenza “giocata” dai ragazzi di giorno si converte in dramma reale con l’arrivo delle tenebre: il mutamento di atteggiamento dei protagonisti asseconda il corto circuito delle due tranche, con la città in stato d’assedio.

Ci tocca l’opera di Spike Jonze per gli Arcade Fire di The suburbs: la placida constatazione delle scorribande spensierate di alcuni ragazzi in bici, in giro per i sobborghi cittadini assolati (siamo ad Austin, Texas), viene smentita dall’inquietante presenza di poliziotti, ronde armate, mezzi militari; la violenza “giocata” dai ragazzi di giorno si converte in dramma reale con l’arrivo delle tenebre: il mutamento di atteggiamento dei protagonisti asseconda il corto circuito delle due tranche, con la città in stato d’assedio.

Sappiamo come l’industria del videoclip campi su ideuzze ed effettini, è sempre consolante, dunque, ritrovare la sottigliezza di Jonze, il suo lavoro sensibile sull’adolescenza alle prese con lo spettro della vita adulta, la sua intatta capacità di colpire al cuore: il suo sguardo riesce sempre a rovesciare il senso palese delle cose osservate e delle canzoni illustrate, a mostracene l’altra parte, il loro lato più nascosto, indifeso o inquietante.

Tra i video più belli della stagione. Voto: 8.5

Invisibile light delle Scissors Sisters è diretto da Nicolas Mendez, autore che, col collettivo Canada, quest’anno si è messo in evidenza con il notevole Bombay di El Guincho: come il precedente, anche questa clip è una rutilante carrellata di lampi visionari che, in ossequio al soft/hard core anni 70, si perde in mille rivoli, da Borowczyk a Gerard Damiano, con la protagonista che si muove in equilibrio tra la gelida Deneuve bunueliana – Bella di giorno è citato esplicitamente – e gli ammicchi di Marilyn Chambers. Invisibile light mescola in salsa surrealista, cosce (non solo di pollo) divaricate, stimmate, traumi infantili, iconoclastie varie, nudità (salvo censure…), in un delirio di prurigini vintage di innegabile suggestione. Voto: 7

Invisibile light delle Scissors Sisters è diretto da Nicolas Mendez, autore che, col collettivo Canada, quest’anno si è messo in evidenza con il notevole Bombay di El Guincho: come il precedente, anche questa clip è una rutilante carrellata di lampi visionari che, in ossequio al soft/hard core anni 70, si perde in mille rivoli, da Borowczyk a Gerard Damiano, con la protagonista che si muove in equilibrio tra la gelida Deneuve bunueliana – Bella di giorno è citato esplicitamente – e gli ammicchi di Marilyn Chambers. Invisibile light mescola in salsa surrealista, cosce (non solo di pollo) divaricate, stimmate, traumi infantili, iconoclastie varie, nudità (salvo censure…), in un delirio di prurigini vintage di innegabile suggestione. Voto: 7

Altro registro (glaciale) per una provocazione ancora più dirompente, quella di Roy Raz e il suo splendido enigma The Lady is dead (si tratta di un’opera video che non nasce come videoclip commissionato per la canzone, In this shirt degli Irrepressibles, che è stata semplicemente scelta dal regista per accompagnare le immagini): come in un Matthew Barney in salsa LGBT, si mostrano, tra i pochi elementi scenici immersi in un contesto bianco accecante, una sfilata di corpi maschili e femminili, un fegato usato come pallina da tennis, un pube ricoperto di perle; e ancora: accoppiamenti, sodomie e fellatio suggeriti e/o mostrati, evocati luoghi comuni erotici, fluidi corporali e non e, ciliegina, una testa che si spappola: il tutto ibernato dal ralenti che segue lo ieratico canto del gruppo. Serie A. Voto: 8 [foto]

Altro registro (glaciale) per una provocazione ancora più dirompente, quella di Roy Raz e il suo splendido enigma The Lady is dead (si tratta di un’opera video che non nasce come videoclip commissionato per la canzone, In this shirt degli Irrepressibles, che è stata semplicemente scelta dal regista per accompagnare le immagini): come in un Matthew Barney in salsa LGBT, si mostrano, tra i pochi elementi scenici immersi in un contesto bianco accecante, una sfilata di corpi maschili e femminili, un fegato usato come pallina da tennis, un pube ricoperto di perle; e ancora: accoppiamenti, sodomie e fellatio suggeriti e/o mostrati, evocati luoghi comuni erotici, fluidi corporali e non e, ciliegina, una testa che si spappola: il tutto ibernato dal ralenti che segue lo ieratico canto del gruppo. Serie A. Voto: 8 [foto]

Il lavoro sui corpi ci porta al celebrato e cliccatissimo video dei Klaxons Twin Flames diretto da Saam Farahmand: un puzzle umano mostruoso si forma sotto i nostri occhi. Voto: 7

La premiata ditta Ewan Jone Morris & Casey Raymond abbandona il folk, che così bene si adatta alle atmosfere sognanti e leggermente depressive dei loro video, e abbraccia la filologia elettronica di Fujiya & Miyagi: la sfida tra il virtuoso dello yoyo e gli altri funamboli sul palcoscenico scalcinato di YoYo (voto: 6.5) ha una vena divertita che non smentisce, però, la poetica video del duo (a breve un’altra collaborazione tra i registi e il gruppo, già anticipata da un trailer: Ventroliquizing).

La premiata ditta Ewan Jone Morris & Casey Raymond abbandona il folk, che così bene si adatta alle atmosfere sognanti e leggermente depressive dei loro video, e abbraccia la filologia elettronica di Fujiya & Miyagi: la sfida tra il virtuoso dello yoyo e gli altri funamboli sul palcoscenico scalcinato di YoYo (voto: 6.5) ha una vena divertita che non smentisce, però, la poetica video del duo (a breve un’altra collaborazione tra i registi e il gruppo, già anticipata da un trailer: Ventroliquizing).

Tutto va al contrario, a parte il cantante (e il cantato), nel video diretto, riavvolgendo il girato, da Otto Arsenault (come dimenticare l’ibrido verità-finzione di Lessons learned di Matt & Kim? In nessun modo potrei): il già premiato Take everything (voto: 7) non è un unico piano sequenza (l’apertura dell’ombrello segna una cesura), ma l’exploit rimane notevole; un video che si basa su un’idea già sfruttata ma che rimane di fattura complessa e che ha costretto l’interprete, Greg Laswell, non solo a muoversi al contrario ma, soprattutto, ad imparare a cantare la canzone in reverse. [foto]

In B.I.G. E.G.O. dei Wise blood, David Parker suggerisce un’apocalisse ornitologica. Una donna (la fashion-icon Daphne Guinness) cammina, in un morbido ralenti, all’interno di uno stabile che trabocca di cadaveri e, giunta in cima ad esso, viene vestita con un manto di piume, come in un rituale, mentre lo skyline è un rigurgito di volatili che il finale, inaspettato, rivela quali essere umani. Voto: 7.5 [foto]

In B.I.G. E.G.O. dei Wise blood, David Parker suggerisce un’apocalisse ornitologica. Una donna (la fashion-icon Daphne Guinness) cammina, in un morbido ralenti, all’interno di uno stabile che trabocca di cadaveri e, giunta in cima ad esso, viene vestita con un manto di piume, come in un rituale, mentre lo skyline è un rigurgito di volatili che il finale, inaspettato, rivela quali essere umani. Voto: 7.5 [foto]

Le finestre di un palazzo si illuminano come dei led che seguono le sonorità di Girls like you dei The naked and the famous, nel video diretto dal collettivo Special Problems. La mdp poi si avvicina progressivamente fino a penetrare, attraverso la finestra, in una stanza dove, al rallentatore, vediamo muoversi i membri del gruppo. La mdp arriva fino al muro opposto in cui viene appeso un quadro che richiama la geometria delle finestre iniziali, per poi cominciare a retrocedere. Fatto molto bene, un po’ irrisolto. Voto: 6.5

La cosa dei led piace sempre se anche Greg Jardin non esita ad usarla in un video, Americanarama degli Hollerado, che, nella sua semplicità (un’impalcatura suddivisa in scomparti, ciascuno occupato da una persona che contribuisce ad animare una coreografia con pannelli o col semplice movimento), sfodera soluzioni varie (che coinvolgono, all’esterno della struttura, anche i musicisti) e dimostra una notevole dose di inventiva. Delizioso. Voto: 7

Lodi sperticate per Martin De Thurah, che sposa immagini ispiratissime al magnifico Limit to your love di James Blake: un piccolo universo con proprie regole spaziotemporali sembra pulsare nella casa in cui l’artista canta il pezzo di Feist; nell’oscurità, tra riverberi di schermi e interni in semiabbandono, mele gravitano come satelliti, tavoli vibrano, l’acqua trema, un buco nel pavimento attira e inghiotte le cose, arnesi galleggiano nell’aria, una stalagmite di oggetti si eleva. Al solito è difficile trovare una chiave, De Thurah ci ha abituato al suo mondo personale, denso di interrogativi, in cui quel che conta è l’esistenza di un mistero, non ciò che vi si cela dietro. Emozionante. Voto: 9

Si approfitta dell’inizio del nuovo anno per celebrare quello che si chiude (il bilancio stagionale dei video d’ora in poi sarà fatto a dicembre) segnalando, con inevitabile ritardo, il terzo contributo che gli MGMT hanno tratto dal loro ultimo album. Dopo Andreas Nilsson (la psichedelia mutante di Flash delirium) e So Me (il surf allucinato It’s working) il gruppo si affida al videoartista Tom Kuntz, autore di corti e commercial di culto (la serie Skittles per tutte), che si presta alla musica col contagocce (sei clip in dieci anni): in Congratulations (voto: 8) il duo vaga in un deserto (è il Mojave), accompagnato da una sorta di cammello alieno morente, che perde pezzi di corpo man mano che prosegue nel cammino e che viene amorevolmente assistito nella sua agonia dai musicisti. Tra gli evidenti ammicchi a Spielberg e Lucas, è facile avvertire l’ennesimo ribadimento autoriflessivo di una band che guarda al successo planetario come a una creatura marziana che si ama e si coccola, ma che ci si trascina dietro come un peso, destinata com’è a perdersi e sparire, poco a poco, come l’ironico e sentito applauso finale sembra sottolineare. Il tutto si collega al senso ultimo di un album, Congratulations, che, va rimarcato, solo apparentemente cambia le carte in tavola, essendo in spirito già presente nelle prime prove della band: gli MGMT non hanno mai nascosto le loro ambizioni alte, non hanno mutato i referenti (tutti blasonati e che si muovono in tre decenni di musica) e soprattutto non hanno fatto del successo di un singolo travolgente, Time to pretend, l’unico riconoscibile standard degli anonimi anni Zero, una bandiera dietro la quale nascondersi. E ci piacciono per questo: perché scrivono acutissimi testi autoreferenziali; perché hanno ironia; perché rinverdiscono una tradizione di art rock soffocata dai calcoli compiaciuti e dalle dinamiche commerciali; perché conoscono la musica, ma non fanno i saputelli; perché compongono bellissime canzoni e non hanno paura di osare, sparando brani di un quarto d’ora (Siberian breaks soprende solo se non si conosce il suo prodromo, Metanoia, a ri-dire che le idee erano chiare fin dall’inizio); perché sanno usare la comunicazione, ma per imporre un’idea di musica in cui credono, prima di un prodotto.

Lodati da McCartney, chiamati a corte da Beck (le sessioni coheniane), coverizzati persino da quello snob di Neil Hannon (Time to pretend, solo pianoforte, nell’ultimo tour), gli MGMT vivono il paradosso di un successo commerciale che non aderisce alla loro ricerca e caratura. In fondo questa bolaniana Congratulations simboleggia proprio l’imposizione al proprio pubblico di un cambio di scenario, è l’esatto contraltare a Time to pretend e alla sua ironica rappresentazione dello spleen della rockstar che muore giovane (Dead in the water… – Brian Jones? – recita allora l’incipit a chiusura del cerchio): dopo una stagione di grande successo economico e di insoddisfacente riscontro alla qualità della loro musica, quasi condannata al loop delle hit e alla visione standardizzata che del gruppo ha operato l’editoria musicale, gli MGMT si interrogano sulla fatuità della fama (mass adulation not so funny dicono in Flash Delirium), su quel che conta ottenere dall’avventura musicale, mentre i dubbi prendono la forma di poetica alienazione e di perdita di controllo della propria esistenza, alla luce dell’ambivalenza che operare nello showbiz comporta. Eccola la fama :

But I’ve got someone to make reports

That tell me how my money’s spent

To book my stays and draw my blinds

So I can’t see what’s really there

And all I need’s a great big congratulations

Frustrante è inscenare un live bellissimo se poi viene soffocato dalle urla e dagli applausi di un pubblico che non ascolta (all is lost if it’s never heard). Per questo il concerto milanese è cominciato con Time to pretend, perché le orde di ragazzini archiviassero la questione, perché si espletasse subito il rito della (suprema) hit per concentrarsi su uno show che non poteva ridursi all’attesa di una singola canzone.

Da parte nostra aspettiamo che l’ultimo pezzetto di quella creatura affondi nella sabbia per appropriarci degli MGMT senza interferenze. Com’è nostro diritto.

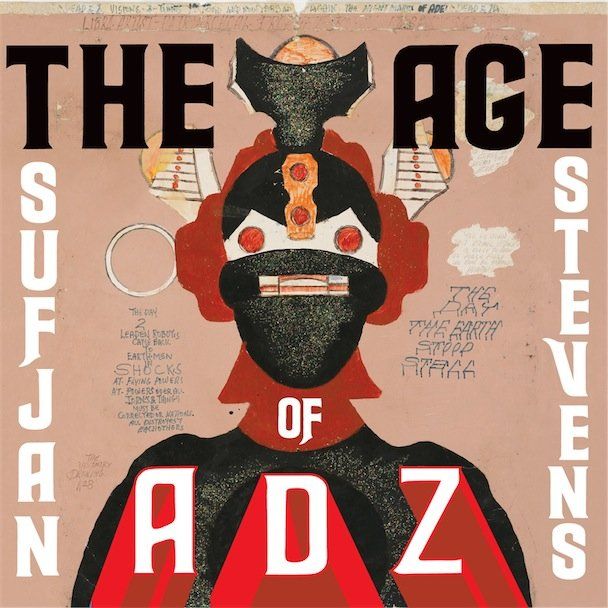

Dare un seguito a Illinois, la quadratura del cerchio folk-pop-orchestrale-venato-di-musical-prog-e-di-un-sacco-di-altre-cose? L’Impresa. Dopo cinque anni di attesa, tra progetti eccentrici (la suite multimediale per autostrada e orchestra, The BQE) e finti EP (All delighted people – aka – quello che ti aspetti da Sufjan Stevens), il Nostro se ne esce con quello che non ti aspetti – ossia – ti aspetti da Sufjan Stevens. Perché ormai Sufjan è, concettualmente, una specie di Richard D. James meno sociopatico, un essere mitico che può permettersi qualunque (non) stramberia senza intaccare la coerenza dell’insieme. The Age of Adz è strambo? Un po’. Intanto è una (non) svolta elettronica (c’era già stato Enjoy your rabbit), a pensarci bene una mossa di programmatici intenti stupefacenti, dunque, forse, non così stupefacenti. E poi che elettronica. Il tempo di farsi accarezzare dai poco più di due minuti iniziali (Futile devices, una piccola acoustic love gem) che partono i suoni ultrasintetici di Too much, con glitcherie come sparate in un Marshall da 3000watt, una batteria tipo drum muchine(se) incredibilmente cheap, su un tappeto bzzz e bip 8 bit, 16 al massimo. Ma il pezzo, se lo scarnifichi, è strutturalmente, melodicamente, armonicamente puro Sufjan Stevens Meraviglia, con fiati e archi quasi campionati da Illinois, e quell’incedere epico e insieme intimo, quella grandeur da camera che colpisce duro e fa affiorare un sorrisino al quale non sai dare un nome o un perché precisi e definiti. E arriva subito la quasi title track (manca il The) che prosegue sugli stessi binari, con un pizzico di magniloquenza in più. Poi il “singolo”, I walked, perfetto per il contesto, dove si rinuncia alla saturazione sonica e si va dritti al punto, con una struttura intelligibile e l’effetto singalong che si innesca subito.

Dare un seguito a Illinois, la quadratura del cerchio folk-pop-orchestrale-venato-di-musical-prog-e-di-un-sacco-di-altre-cose? L’Impresa. Dopo cinque anni di attesa, tra progetti eccentrici (la suite multimediale per autostrada e orchestra, The BQE) e finti EP (All delighted people – aka – quello che ti aspetti da Sufjan Stevens), il Nostro se ne esce con quello che non ti aspetti – ossia – ti aspetti da Sufjan Stevens. Perché ormai Sufjan è, concettualmente, una specie di Richard D. James meno sociopatico, un essere mitico che può permettersi qualunque (non) stramberia senza intaccare la coerenza dell’insieme. The Age of Adz è strambo? Un po’. Intanto è una (non) svolta elettronica (c’era già stato Enjoy your rabbit), a pensarci bene una mossa di programmatici intenti stupefacenti, dunque, forse, non così stupefacenti. E poi che elettronica. Il tempo di farsi accarezzare dai poco più di due minuti iniziali (Futile devices, una piccola acoustic love gem) che partono i suoni ultrasintetici di Too much, con glitcherie come sparate in un Marshall da 3000watt, una batteria tipo drum muchine(se) incredibilmente cheap, su un tappeto bzzz e bip 8 bit, 16 al massimo. Ma il pezzo, se lo scarnifichi, è strutturalmente, melodicamente, armonicamente puro Sufjan Stevens Meraviglia, con fiati e archi quasi campionati da Illinois, e quell’incedere epico e insieme intimo, quella grandeur da camera che colpisce duro e fa affiorare un sorrisino al quale non sai dare un nome o un perché precisi e definiti. E arriva subito la quasi title track (manca il The) che prosegue sugli stessi binari, con un pizzico di magniloquenza in più. Poi il “singolo”, I walked, perfetto per il contesto, dove si rinuncia alla saturazione sonica e si va dritti al punto, con una struttura intelligibile e l’effetto singalong che si innesca subito.

Dunque? Ecco Now that I’m older che è, a tutti gli effetti, una rottura. Non che il pezzo sia brutto, ma proprio “rompe”, in molti sensi. Piano minimale, coro di angeli e poi la voce sovrapposta (a se stessa) di Sufjan che si esibisce anche nel suo tipico falsetto. Non brutta si diceva, ma si fatica a collocarla, a darle un senso compiuto. E si aspetta il passo successivo. Che, se lo chiedete a me, è quello che ci voleva. Get real get right riprende il discorso aperto da Age of Adz ma con fare più sbarazzino, un impianto ritmico/percussivo molto catchy e un inascoltabile vocoder che fa capolino e che, visto il contesto, ci sta assolutamente tutto. Bad Communication sa invece di gradevole intermezzo (apparentemente, una Now that I’m older meno ambiziosa) che ci traghetta verso Vesuvius, nuova linfa sintetica ma più gentile e rarefatta (benché “ricca”), con Sufjan perfetto emulo di se stesso, pezzo canonico, riconoscibilissimo nella sua sufjanità, per quanto mi riguarda assai piacevole ma non trascendentale, poco incisivo. Se chiedi in giro piace molto ma secondo me (su di me) scivola via troppo indolore. Ancora meno incisiva è la successiva, breve, All for myself, dall’andamento un po’ involuto, il solito tappeto elettronico stavolta più acusticizzato, il che ne fa un gemello eterozigote/folktronico della traccia che apre il disco. Che però lascia decisamente più traccia. Prima del gran finale, ecco I want to be well, che parte come il remix di un outtake di Illinois e termina in piena deriva Kid A.

Dunque? Ecco Now that I’m older che è, a tutti gli effetti, una rottura. Non che il pezzo sia brutto, ma proprio “rompe”, in molti sensi. Piano minimale, coro di angeli e poi la voce sovrapposta (a se stessa) di Sufjan che si esibisce anche nel suo tipico falsetto. Non brutta si diceva, ma si fatica a collocarla, a darle un senso compiuto. E si aspetta il passo successivo. Che, se lo chiedete a me, è quello che ci voleva. Get real get right riprende il discorso aperto da Age of Adz ma con fare più sbarazzino, un impianto ritmico/percussivo molto catchy e un inascoltabile vocoder che fa capolino e che, visto il contesto, ci sta assolutamente tutto. Bad Communication sa invece di gradevole intermezzo (apparentemente, una Now that I’m older meno ambiziosa) che ci traghetta verso Vesuvius, nuova linfa sintetica ma più gentile e rarefatta (benché “ricca”), con Sufjan perfetto emulo di se stesso, pezzo canonico, riconoscibilissimo nella sua sufjanità, per quanto mi riguarda assai piacevole ma non trascendentale, poco incisivo. Se chiedi in giro piace molto ma secondo me (su di me) scivola via troppo indolore. Ancora meno incisiva è la successiva, breve, All for myself, dall’andamento un po’ involuto, il solito tappeto elettronico stavolta più acusticizzato, il che ne fa un gemello eterozigote/folktronico della traccia che apre il disco. Che però lascia decisamente più traccia. Prima del gran finale, ecco I want to be well, che parte come il remix di un outtake di Illinois e termina in piena deriva Kid A.

Chiudono i 25 minuti e mezzo (abbondanti) di Impossible soul, che tirano le somme e impongono di tirarle. E’ facile e forse comodo vederci un metasemema (tra metafora e sineddoche, diciamo) del disco tutto. Perché il pezzo è, viene da dire “etimologicamente”, grandioso, ma come su un baratro, congelato nell’istante prima della caduta. Inizio conciliante con bella melodia ed elettronica soft, poi una batteria organico/materica prepara alle metamorfosi a venire e verso gli otto minuti, quando “il gioco”, già dilatato, sembra concludersi, inizia il bello (?). Intermezzi strumentali che nemmeno la Fan club orchestra japan, un altro vocoder con effetto Imprevedibile (nel senso di Paolo Meneguzzi) e, comunque sia, un crescendo che, se si ha tempo da dedicargli, funziona. Trascinanti cori sufjanstevensiani, raffiche di ottimismo, fanfare tipo ELP, sprezzo del senso della misura e, (sor)ridendo e scherzando, si arriva alla chiusura acustica, nella quale il Nostro rispolvera tutta la sua chincagliera folk dimostrandosi l’unico al mondo capace di darle una cittadinanza (banjo e mandolini compresi). Il pezzo sfuma (25 minuti e neanche un finale “vero”) e si rimane così, un po’ storditi. C’è tutto il disco, in quella canzone, diremmo, se non fosse una frase fatta e quasi sfatta. Qualche associazione di idee porta, magari, al primo – folle – omonimo della Beta Band ma qui è tutt’altra storia. Analizzandolo freddamente, questo The age of Adz, si potrebbe parlare di una prima parte non coesa ma coerente (pezzi 1-6, diciamo) e di un progressivo sfilacciamento, con l’aspetto compositivo sempre meno centrato, fino al parossismo para-prog finale. Certo un disco ambizioso ma anche umile, sfacciato eppure fragilissimo, probabilmente “sbagliato”, ma fatto di quegli errori dai quali si impara, dopo i quali ci si ritrova migliori. Con Sufjan Stevens che ti guarda sull’orlo del precipizio. Solo che non è chiaro se su quell’orlo ci sia lui, tu o entrambi. O magari Tutti.

Chiudono i 25 minuti e mezzo (abbondanti) di Impossible soul, che tirano le somme e impongono di tirarle. E’ facile e forse comodo vederci un metasemema (tra metafora e sineddoche, diciamo) del disco tutto. Perché il pezzo è, viene da dire “etimologicamente”, grandioso, ma come su un baratro, congelato nell’istante prima della caduta. Inizio conciliante con bella melodia ed elettronica soft, poi una batteria organico/materica prepara alle metamorfosi a venire e verso gli otto minuti, quando “il gioco”, già dilatato, sembra concludersi, inizia il bello (?). Intermezzi strumentali che nemmeno la Fan club orchestra japan, un altro vocoder con effetto Imprevedibile (nel senso di Paolo Meneguzzi) e, comunque sia, un crescendo che, se si ha tempo da dedicargli, funziona. Trascinanti cori sufjanstevensiani, raffiche di ottimismo, fanfare tipo ELP, sprezzo del senso della misura e, (sor)ridendo e scherzando, si arriva alla chiusura acustica, nella quale il Nostro rispolvera tutta la sua chincagliera folk dimostrandosi l’unico al mondo capace di darle una cittadinanza (banjo e mandolini compresi). Il pezzo sfuma (25 minuti e neanche un finale “vero”) e si rimane così, un po’ storditi. C’è tutto il disco, in quella canzone, diremmo, se non fosse una frase fatta e quasi sfatta. Qualche associazione di idee porta, magari, al primo – folle – omonimo della Beta Band ma qui è tutt’altra storia. Analizzandolo freddamente, questo The age of Adz, si potrebbe parlare di una prima parte non coesa ma coerente (pezzi 1-6, diciamo) e di un progressivo sfilacciamento, con l’aspetto compositivo sempre meno centrato, fino al parossismo para-prog finale. Certo un disco ambizioso ma anche umile, sfacciato eppure fragilissimo, probabilmente “sbagliato”, ma fatto di quegli errori dai quali si impara, dopo i quali ci si ritrova migliori. Con Sufjan Stevens che ti guarda sull’orlo del precipizio. Solo che non è chiaro se su quell’orlo ci sia lui, tu o entrambi. O magari Tutti.

Gianluca Pelleschi

Altre amenità:

Runaway Robot (Pointman Re-edit) – U.N.K.L.E., diretto da John Nolan

Too much – Sufjan Stevens, diretto da Deborah Johnson

Knight of wands – Au revoir Simone, diretto da Eli Stonberg

Rubber – Yuck, diretto da Michael Reich

Fuck You – Cee Lo Green, diretto da Matthew Stawski

Riot Rhythm – Sleigh Bells, diretto da Bo Mirosseni

Sweetbread – Simian Disco Mobile, diretto da Hans Lo & Jose Otero

Telephone – The Black Angels, diretto da Oswald James

Grenade – Bruno Mars, diretto da Nabil

e il quarto capitolo della saga di Plan B, Love goes down, diretto dal solito Daniel Wolfe di cui va assolutamente segnalato anche il bellissimo Blind Faith, conferma di un registro realistico oramai divenuto marchio di fabbrica (va visto il director’s cut di nove minuti, lasciate perdere la versione censurata).

Anche no:

Bigger than us – White Lies, diretto da Jonas & François

The time (dirt beat) – Black Eyed Peas, diretto da Rich Lee

Answerphone (Kicking Ink) – Mr Fogg, diretto da Stuart Hall & Ed Christmas

Buone visioni.

Luca Pacilio

Chi ama, invece, rielaborazioni elettroniche più sofisticate, non può perdersi il magnetico We got more (Eskmo) diretto da Cyriak (Harris): un paesaggio urbano diviene un piano di reiterazioni e duplicazioni di figure che seguono in loop il battito ossessivo della canzone, secondo lo stile oramai consolidato del geniale web-animatore britannico (voto: 7) [foto].

Chi ama, invece, rielaborazioni elettroniche più sofisticate, non può perdersi il magnetico We got more (Eskmo) diretto da Cyriak (Harris): un paesaggio urbano diviene un piano di reiterazioni e duplicazioni di figure che seguono in loop il battito ossessivo della canzone, secondo lo stile oramai consolidato del geniale web-animatore britannico (voto: 7) [foto].

Di segno fortemente indie anche lo stop-motion sfrenato di Kent Hugo per The Cordelier Club (Don’t let it go by, voto: 6.5) con mix di bianco e nero, colore e light painting finale. Dello stesso regista si era molto apprezzato Combed (Babe raimbow) la soggettiva di un viaggio Londra-Brighton che ospitava, come forme allucinatorie, campionature di immagini televisive disparate: tra le cose più ipnogiche e vaneggianti viste quest’anno.

Tra Rybczynski e Gondry Difficult (Uffie) è diretto dal collettivo francese AB/CD/CD: lo stesso tratto di corridoio scolastico viene ripercorso in loop dalla protagonista, in circostanze via via mutevoli fino al sovvertimento delle logiche spaziali; il percorso all’inverso non funziona come l’andata. Voto: 6