TRAMA

Un giorno, senza motivo, svaniscono nel nulla migliaia di persone…

RECENSIONI

«Everything should be made as simple as possible, but not simpler»

Albert Einstein

Come sostiene Zygmunt Bauman, una società liquido-moderna non consente la cristallizzazione di usi e abitudini, riuscendo a mutare il proprio corso, fluidamente, appunto, prima che essi divengano vere e proprie, consolidate procedure.

Come sostiene Zygmunt Bauman, una società liquido-moderna non consente la cristallizzazione di usi e abitudini, riuscendo a mutare il proprio corso, fluidamente, appunto, prima che essi divengano vere e proprie, consolidate procedure.

La serialità televisiva, magmatica e fluida per statuto, non nasce con gli anni Duemila, anche se a partire da questi e, in maniera ancora superiore, con l'avvento dei social network e dunque dell'esigenza, talvolta bulimica, di condivisione dell'esperienza quotidiana, la sua diffusione su scala di massa si è dimostrata crescente e inarrestabile. Nondimeno è quasi superfluo sottolineare come ogni forma di narrazione nasca e cresca con un certo ammontare di debito rispetto a ciò che l'ha preceduta. Cinema e televisione, all’inizio per una sorta di timore reverenziale e come forma di riconoscimento da opporre all’ostracismo critico, in seguito per la consapevolezza sempre più matura di un possibile, quando non necessario, arricchimento, derivato dal dialogo costante fra le forme nelle quali si esplica la narrazione, sono figli e fratelli della letteratura e della drammaturgia. Non deve pertanto stupire che la forma frammentata e frammentaria che caratterizza la serialità televisiva contemporanea sia qualcosa già in uso nella letteratura a partire almeno dagli anni Trenta dell'Ottocento. E, se ci si pensa, qualche secolo prima, lo stesso Shakespeare, con l’Enriade, creò un racconto articolato in più volumi, una serie storica, insomma.

Evidente è altresì che la serialità per immagini, abbia poco a che fare, per scopi, esiti e proliferazione delle possibilità di abbeveraggio, con un work in progress dickensiano, se non, nel migliore dei casi, per la sua natura di evento. Eppure, se si considera la preminenza – quasi dittatoriale – del regista-autore, postulata dalla Nouvelle Vague propriamente detta, questa nuova ondata di showrunner, alle prese con la modernità, potrebbe, dato il ruolo preminente, declinare uno dei grandi, inviolabili precetti della narrativa (e dunque, a maggior ragione, del racconto per immagini, comunque lo si voglia intendere) secondo le modalità dell’infodump; giocare per accumulo, assecondare la vocazione multitasking della fruizione cine-televisiva per come ci appare oggigiorno, dire e ri-dire, spiegare, non evocare. Al fruitore contemporaneo, perso nel binge watching e nella smania del commento in tempo reale (si potrebbe imbastire una retrospettiva su Orson Welles, ma ho i miei dubbi che lo stesso approccio potrebbe funzionare con l’ottima Breaking Bad) pare essere richiesta una assimilazione rapida di prodotti predigeriti. Dunque la semplicità può – non deve né dovrebbe – configurarsi come scomposizione semantica basilare di una realtà poco indagata, elargita in confezioni monouso da sigillare, di volta in volta, con un tormentone o con un hashtag. Una via l’altra e that’s it.

Serie tv del calibro di The Leftovers, Mad Men, The Wire o True Detective – la prima stagione, la più coesa e rilevante – risultano come il difficile tributo della tv via cavo a una complessità che la compulsione informativa rischia di fagocitare.

Questi lavori sono spesso così stratificati che è arduo solo tentarne un’esaustiva esegesi. Richiedono concentrazione e, soprattutto, molto tempo. Un tempo che non potrebbe essere impiegato in modo migliore che lasciandosi riempire gli occhi da quei portati di abbacinante bellezza.

Time is a flat circle…isn’t it?

«Bene, nascere è importantissimo; si deve venire in questo mondo, altrimenti non si può realizzare il Sé, e fallisce lo scopo di questo mondo. Se questo succede, semplicemente si deve essere ributtati nel crogiuolo e nascere di nuovo.»

C.G. Jung – La psicologia del Kundalini-Yoga

A pochi mesi di distanza l’una dall’altra, nel 2014, si affacciano sulla stessa emittente statunitense, la HBO, la prima stagione della serie antologica True Detective, scritta da Nic Pizzolatto e diretta da Cary Fukunaga, e The Leftovers, di Damon Lindelof e Tom Perrotta, autore dell’omonimo romanzo, uscito in Italia nel 2015 per E/O.Un caso, certo, come forse è più una suggestione che un fatto che vi siano delle assonanze – o dissonanze assonanti – tra i due titanici protagonisti: Rust Cohle, da una parte, pennellato dai sibili di Matthew McConaughey in una delle vette della sua carriera, e Kevin Garvey, nel ritratto del lynchano Justin Theroux che riesce a rappresentare l’uomo che contiene moltitudini, rinunciando alla genericità dell’emblema, infondendo disperazione, ironia, vita. E se, in modo più puntuale, è stato Sons of Anarchy a rappresentare una rilettura in chiave pop del dramma shakespeariano che inventò l’Uomo, è a Kevin Garvey che si può guardare se si cerca la coscienza di un Amleto contemporaneo. Non troveremo Amleto, incubatore della vis umana di ogni epoca, piuttosto una scheggia, una notizia sull’umanità (perduta, da ricercare, trovata o ritrovata) che ci farà comprendere che ci stiamo muovendo in quei territori. La ragione è quasi ovvia: quando si parla – bene – di uomini non si può non guardare al Bardo. «Question», suggerisce Harry Levin, citato da Harold Bloom nel suo celebre Shakespeare: the Invention of Human, è la parola che ricorre con maggiore frequenza all’interno dei 3880 versi della stesura finale di Hamlet. Il ruolo del dubbio, dell’anelito frustrato alla conoscenza o dell’impossibilità di indagare il fondo dei propri dubbi e delle proprie paure è uno dei temi portanti della serie di Lindelof e Perrotta, pur volendo, almeno in prima battuta, non addentrarci in dissertazioni bibliche.

A pochi mesi di distanza l’una dall’altra, nel 2014, si affacciano sulla stessa emittente statunitense, la HBO, la prima stagione della serie antologica True Detective, scritta da Nic Pizzolatto e diretta da Cary Fukunaga, e The Leftovers, di Damon Lindelof e Tom Perrotta, autore dell’omonimo romanzo, uscito in Italia nel 2015 per E/O.Un caso, certo, come forse è più una suggestione che un fatto che vi siano delle assonanze – o dissonanze assonanti – tra i due titanici protagonisti: Rust Cohle, da una parte, pennellato dai sibili di Matthew McConaughey in una delle vette della sua carriera, e Kevin Garvey, nel ritratto del lynchano Justin Theroux che riesce a rappresentare l’uomo che contiene moltitudini, rinunciando alla genericità dell’emblema, infondendo disperazione, ironia, vita. E se, in modo più puntuale, è stato Sons of Anarchy a rappresentare una rilettura in chiave pop del dramma shakespeariano che inventò l’Uomo, è a Kevin Garvey che si può guardare se si cerca la coscienza di un Amleto contemporaneo. Non troveremo Amleto, incubatore della vis umana di ogni epoca, piuttosto una scheggia, una notizia sull’umanità (perduta, da ricercare, trovata o ritrovata) che ci farà comprendere che ci stiamo muovendo in quei territori. La ragione è quasi ovvia: quando si parla – bene – di uomini non si può non guardare al Bardo. «Question», suggerisce Harry Levin, citato da Harold Bloom nel suo celebre Shakespeare: the Invention of Human, è la parola che ricorre con maggiore frequenza all’interno dei 3880 versi della stesura finale di Hamlet. Il ruolo del dubbio, dell’anelito frustrato alla conoscenza o dell’impossibilità di indagare il fondo dei propri dubbi e delle proprie paure è uno dei temi portanti della serie di Lindelof e Perrotta, pur volendo, almeno in prima battuta, non addentrarci in dissertazioni bibliche.

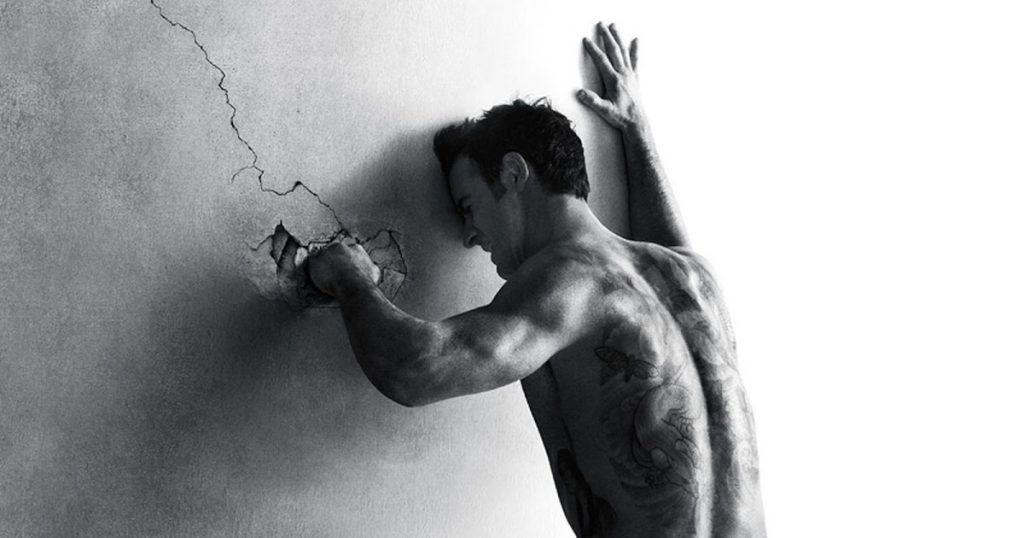

Ciò non stupisce. Il paradosso razionale che spinge l’uomo a indagare fino ai limiti del conoscibile, con il vano anelito a correre fin oltre quei confini (im)mortali, illudendosi di poter plasmare il reale a propria immagine e somiglianza è il contrario di ciò che traccia Nietzsche a proposito del Principe danese: Hamlet è l’uomo dionisiaco capace di guardare l’essenza reale delle cose. La vera conoscenza, nemica dell’illusione, lo rende inerme di fronte al disordine del mondo. Amleto è, per il filosofo tedesco, riportato ancora una volta dal bardolatra Bloom, «non colui che pensa troppo, ma colui che pensa troppo bene». Non così Kevin, per come The Leftovers ce lo fa conoscere, via via in modo più accurato. In seguito alla dipartita improvvisa del 2% della popolazione mondiale, il capo della polizia di Mapleton, piccolo centro all’ombra della Grande Mela, si aggira per le strade che deve sorvegliare (nel 1961, Jan Kott, una quindicina di anni prima del saggio carcerario di Michel Foucault, nota come la parola chiave dell’Amleto sia proprio «sorvegliare») come un’anima dilaniata nel tentativo di ricostruire un puzzle del quale non riesce più a riconoscere i singoli elementi.

Amleto si finge pazzo, Kevin Garvey si crede pazzo.

È un uomo teso in direzioni opposte da forze centrifughe che lo attraggono verso spiegazioni ultraterrene (quelle del Reverendo Matt Jamison che tenta di assolvere Dio per perdonare se stesso) e che, allo stesso tempo, lo costringono sulla terra – sottoterra – come vuole Patti Levin, leader della setta dei Colpevoli sopravvissuti e, in seguito, sorta di sinistro spirito guida. Già, i Guilty Remnant che hanno abbandonato l’oralità e utilizzano il linguaggio scritto in modo asettico e convenzionale: la negazione vivente – e violenta, al di là dell’apparente stasi – del potere maieutico del racconto. È sia Jimmie G. che Mr. Thompson, narrati da Oliver Sacks. Cerca rifugio nel passato senza poter trovare una narrazione coerente che gli consenta di farlo intersecare con il presente e con il futuro, avverte un abisso a cui non sa dare un nome e lo riempie con palliativi dalla breve emivita, con una disperazione autolesionistica: «il mondo scompare continuamente, perde significato, svanisce - e lui deve cercare un senso, costruire un senso, disperatamente, inventando di continuo, gettando ponti di senso sopra abissi di insensatezza, sopra il caos che si spalanca incessantemente sotto di lui.» Con la dipartita del 14 ottobre 2011, la morte diviene un’ineluttabile incorporea. Di fronte a un dolore senza spiegazioni, l’uomo sembra perdere le proprie coordinate, non solo gnoseologiche, ma persino emotive; non più in grado di raccontarsi e raccontare, non può affrontare il senso di colpa, né elaborare – o riconoscere con pienezza – alcun lutto. La popolazione di Mapleton, microcosmo esemplare che Lindelof studia con una minuziosa perizia entomologica, sfugge alla páthei máthos, di eschliana memoria, e appicca fuochi che hanno valenza inversamente prometeica: l’essere umano che rinuncia a conoscere se stesso soffre per sempre e per niente, e torna a credenze che fungono da mero rifugio rispetto a un’autoanalisi rigorosa. Oppure le nega, affidandosi però a uno scientismo delirante che è costretto a fermarsi davanti alla «fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza»: il mistero. È così per John, il ribelle, l’agnostico, che tenta poi, con esito vano, di sopire la propria sofferenza, interpretando i destini via Google. Ed è così per Nora – la donna più sfortunata di Mapleton, una donna che ha imparato a pensarsi in quei termini, e solo in quelli – che il giorno della dipartita ha perso l’intera famiglia. Gli autori ce la mostrano pochi secondi prima del fatto, ci mostrano il suo disagio. Sembra che stia per strillare: sparite. Non è colpa sua, o magari sì; non vi è catarsi senza un conflitto preesistente, non può esserci alcuna narrazione senza l’assunzione di responsabilità né senza il perdono. Del resto, il valore di un racconto ingannevole (poiché non può essere vero e non è capace di essere bello) che fornisca risposte e consolazioni impossibili è ben intuito da Tom, figlio di Laurie – adepta pentita dei Colpevoli sopravvissuti – e figliastro di Kevin, in una sequenza che ricorda il (i) ribaltamento (i) da vittima a carnefice, o, con maggiore precisione, delinea il confine labilissimo tra le due categorie, operato nel film The Master da Paul Thomas Anderson.

Kevin è, in un certo senso, sia l’alfa che l’omega. E se pure, di questa serie umanistica e umanissima, si potrebbe parlare senza fare cenno alle Sacre Scritture, è interessante guardare alla distorsione dell’allegoria religiosa per comprendere il “viaggio dell’Eroe” dalla sconfitta del drago fino alla conquista del regno, detta in termini archetipici. Il personaggio di Matt Jamison si rappresenta come Giobbe, l’uomo retto messo alla prova da Dio, ed è l’evangelista Matteo il cui Vangelo comincia così: «Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo». Si sottolinea la discendenza “politica”, umana, del figlio di Dio che, nella particolare raffigurazione antropomorfa della serie, diviene un personaggio di nome David. Un dio onnipotente incarnato nel proprio sembiante, senza alcuna progenie e senza alcun interesse per le miserie terrestri. Un dio che fa ciò che fa perché può farlo. Il disvelamento dell’impostore squarcia il velo di Maya di un’illusione che è anche, e soprattutto, un onanistico tentativo di assoluzione da colpe che non possono essere definite o indagate, che non sanno più essere raccontate. Il leone sbrana l’Idolo caduto e all’improvviso la credulità diviene saggezza: un altare funebre confuso con l’arca di Noè, delle coincidenze interpretate secondo una numerologia cabalistica, un luogo scosso da terremoti violenti (poiché la natura e le sue creature, come in Leopardi, seguiteranno nel loro corso, incuranti del supplizio degli agitati ospiti) scambiato per un nuovo Eden di felicità universale e misericordia per gli eletti, l’incapacità di fermare una perdita d’acqua casalinga da parte di chi vorrebbe arginare il Diluvio. David Burton è il totem di un’inerzia pavida che può sfociare nella crudeltà di chi si ritiene prescelto o aspira a esserlo, non il Dio dell’Apocalisse, leone e agnello contemporaneamente:

Ma uno degli anziani mi disse:

«Non piangere; ecco, il leone della tribù di Giuda,

il discendente di Davide,

ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli».

Poi vidi, in mezzo al trono e alle quattro creature viventi

e in mezzo agli anziani,

un Agnello in piedi,

che sembrava essere stato immolato…

Libero dalle zavorre della superstizione e dei falsi ricordi, non più stoico profeta, il Reverendo recupera la fragilità leggera di questo mondo e può tornare a provare un’empatia disinteressata (cioè vera), a riconoscersi, a essere creduto. Può avere paura di morire. Rust Cohle ha forgiato sulla filosofia nichilista la propria visione del mondo: «death created time to grow the things that it would kill». Eppure, costretto a una sorta di viaggio nel girone più nero dell’inferno (del proprio inferno personale, in modo precipuo), esce a riveder le stelle, dapprima trasfigurato nel Cristo morto, secondo l’iconografia del Mantegna, in seguito ri-nato come uomo nuovo, un uomo che, in virtù di una relazione profonda e sincera, scorge la flebile luce di un cielo color dell’ebano. Ancora Rust e ancora Amleto che, sostiene Harold Clarke Goddard, è un Falstaff di se stesso. «A partire da Falstaff, Shakespeare aggiunge alla funzione della scrittura immaginifica, che era ammaestramento a come parlare agli altri, l’ormai dominante anche se più malinconica lezione della poesia: come parlare con noi stessi», puntualizza Bloom ne Il canone occidentale. Hamlet ne è quindi un’evoluzione meta-riflessiva, capace di uscire da sé e guardarsi, sorridendo, con i propri, disincantati, occhi. L’ironia, presente in modo quasi acusmatico in The Leftovers (si pensi a talune scelte musicali, così beffarde, di contrappunto), è la cifra che caratterizza il percorso di Kevin Garvey. Le sue morti e conseguenti resurrezioni sono costruite come viaggi mentali che non indulgono in psicologismi d’accatto, ma utilizzano proprio lo sguardo obliquo per sprofondarci in un racconto che è incredibile (lo è? Ci interessa che lo sia?) persino nelle premesse. La rappresentazione, congegnata come una spy story, appare debitrice dell’approccio filmico di David Lynch. Come se la funzione d’onda cinematografica – o televisiva – non potesse collassare, lo spettatore accetta di modificare il racconto con il proprio sguardo e si lascia modificare da lui, abbandonando la pretesa dell’inferenza sillogistica e della comprensione di una qualunque Verità: esistono tanti percorsi quanti sono gli occhi che gli osservano. In questi itinerari dagli inferi – con il pozzo, fonte di (auto)conoscenza, specie di pozzo di Connla della leggenda irlandese di Cormac mac Art – fino a un Paradiso apocalittico, il novello Adamo si veste degli abiti che sceglie, si immagina – e canta, anche se reputa ancora che sia «fucking stupid» – il futuro che sente di meritare:

Libero dalle zavorre della superstizione e dei falsi ricordi, non più stoico profeta, il Reverendo recupera la fragilità leggera di questo mondo e può tornare a provare un’empatia disinteressata (cioè vera), a riconoscersi, a essere creduto. Può avere paura di morire. Rust Cohle ha forgiato sulla filosofia nichilista la propria visione del mondo: «death created time to grow the things that it would kill». Eppure, costretto a una sorta di viaggio nel girone più nero dell’inferno (del proprio inferno personale, in modo precipuo), esce a riveder le stelle, dapprima trasfigurato nel Cristo morto, secondo l’iconografia del Mantegna, in seguito ri-nato come uomo nuovo, un uomo che, in virtù di una relazione profonda e sincera, scorge la flebile luce di un cielo color dell’ebano. Ancora Rust e ancora Amleto che, sostiene Harold Clarke Goddard, è un Falstaff di se stesso. «A partire da Falstaff, Shakespeare aggiunge alla funzione della scrittura immaginifica, che era ammaestramento a come parlare agli altri, l’ormai dominante anche se più malinconica lezione della poesia: come parlare con noi stessi», puntualizza Bloom ne Il canone occidentale. Hamlet ne è quindi un’evoluzione meta-riflessiva, capace di uscire da sé e guardarsi, sorridendo, con i propri, disincantati, occhi. L’ironia, presente in modo quasi acusmatico in The Leftovers (si pensi a talune scelte musicali, così beffarde, di contrappunto), è la cifra che caratterizza il percorso di Kevin Garvey. Le sue morti e conseguenti resurrezioni sono costruite come viaggi mentali che non indulgono in psicologismi d’accatto, ma utilizzano proprio lo sguardo obliquo per sprofondarci in un racconto che è incredibile (lo è? Ci interessa che lo sia?) persino nelle premesse. La rappresentazione, congegnata come una spy story, appare debitrice dell’approccio filmico di David Lynch. Come se la funzione d’onda cinematografica – o televisiva – non potesse collassare, lo spettatore accetta di modificare il racconto con il proprio sguardo e si lascia modificare da lui, abbandonando la pretesa dell’inferenza sillogistica e della comprensione di una qualunque Verità: esistono tanti percorsi quanti sono gli occhi che gli osservano. In questi itinerari dagli inferi – con il pozzo, fonte di (auto)conoscenza, specie di pozzo di Connla della leggenda irlandese di Cormac mac Art – fino a un Paradiso apocalittico, il novello Adamo si veste degli abiti che sceglie, si immagina – e canta, anche se reputa ancora che sia «fucking stupid» – il futuro che sente di meritare:

«Homeward bound,

I wish I was,

Homeward bound,

Home where my thought's escaping,

Home where my music's playing,

Home where my love lies waiting

Silently for me.»

Posta al crocevia tra l’abbandono atarassico nella morte (figurata) e il delirio psicotico, la scena finale della seconda stagione – quella di un uomo che non sa cantare bene, ma ci prova davvero – risulta come una delle più potenti e disturbanti dell’intera esplorazione drammatica. La dissezione chirurgico-registica, in altri segmenti concentrata sul corpo, qui si focalizza sullo sguardo dell’attore al quale è richiesto lo sforzo di ricreare il dolore della coesistenza dei tre piani temporali che in seguito confluiranno nella formazione del suo nuovo Sé. La leggenda narra che Simon abbia scritto la prima versione di Homeward Bound durante una sosta alla stazione (in particolare in quella di Widnes, nel Cheshire) ovvero nel luogo di transito per eccellenza, quello in cui ogni direzione è ancora possibile. Garvey uccide prima i suoi mostri interiori, quelli che chiedevano, vari episodi prima, di essere annientati e che l’uomo invece supplicava – ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas –, provando compassione per loro e dunque per se stesso. Accetta poi di ricostruire la propria unità attraverso dei frammenti che possono includere una versione domata degli stessi demoni che all’inferno lo avevano terrorizzato: essere umano, non Messia, fa propria la massima socratica e può riconoscere il monito di Delfi. Kevin che, fino a quel momento, aveva chiesto in modo ossessivo «what?» adesso può condonare il proprio non sapere. A dirla con Borges, «Qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà d'un solo momento: il momento in cui l'uomo sa per sempre chi è.» Parallelo e per molti versi difforme, il percorso di ricostruzione identitaria di Nora, la donna amata che non si lascia amare. Il suo tragitto non ci viene mostrato, ma è lei stessa a raccontarlo a Kevin, e agli spettatori, nell’ultimo, struggente episodio della serie, collocato diversi anni dopo i fatti principali, in un uno spazio/tempo identificabile (o intuibile) e alieno. Dopo aver demandato a un utero freddo, di cristallo e a un liquido amniotico che fossilizza (nel passato) il recupero della propria felicità, Nora ci dice di aver voluto a tutti i costi intraprendere il viaggio di ritorno attraverso un macchinario uguale e contrario a quello che l’aveva condotta nella terra dei dipartiti, là dove aveva incontrato il marito e i figli, sereni, senza fantasmi. Poco prima di ricevere il suo vecchio compagno, libera l’agnello dai peccati del mondo e li indossa sotto forma di perle sgargianti: il passato e il presente, finalmente, convergono in una rappresentazione immaginifica che contempla il futuro.

Posta al crocevia tra l’abbandono atarassico nella morte (figurata) e il delirio psicotico, la scena finale della seconda stagione – quella di un uomo che non sa cantare bene, ma ci prova davvero – risulta come una delle più potenti e disturbanti dell’intera esplorazione drammatica. La dissezione chirurgico-registica, in altri segmenti concentrata sul corpo, qui si focalizza sullo sguardo dell’attore al quale è richiesto lo sforzo di ricreare il dolore della coesistenza dei tre piani temporali che in seguito confluiranno nella formazione del suo nuovo Sé. La leggenda narra che Simon abbia scritto la prima versione di Homeward Bound durante una sosta alla stazione (in particolare in quella di Widnes, nel Cheshire) ovvero nel luogo di transito per eccellenza, quello in cui ogni direzione è ancora possibile. Garvey uccide prima i suoi mostri interiori, quelli che chiedevano, vari episodi prima, di essere annientati e che l’uomo invece supplicava – ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas –, provando compassione per loro e dunque per se stesso. Accetta poi di ricostruire la propria unità attraverso dei frammenti che possono includere una versione domata degli stessi demoni che all’inferno lo avevano terrorizzato: essere umano, non Messia, fa propria la massima socratica e può riconoscere il monito di Delfi. Kevin che, fino a quel momento, aveva chiesto in modo ossessivo «what?» adesso può condonare il proprio non sapere. A dirla con Borges, «Qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà d'un solo momento: il momento in cui l'uomo sa per sempre chi è.» Parallelo e per molti versi difforme, il percorso di ricostruzione identitaria di Nora, la donna amata che non si lascia amare. Il suo tragitto non ci viene mostrato, ma è lei stessa a raccontarlo a Kevin, e agli spettatori, nell’ultimo, struggente episodio della serie, collocato diversi anni dopo i fatti principali, in un uno spazio/tempo identificabile (o intuibile) e alieno. Dopo aver demandato a un utero freddo, di cristallo e a un liquido amniotico che fossilizza (nel passato) il recupero della propria felicità, Nora ci dice di aver voluto a tutti i costi intraprendere il viaggio di ritorno attraverso un macchinario uguale e contrario a quello che l’aveva condotta nella terra dei dipartiti, là dove aveva incontrato il marito e i figli, sereni, senza fantasmi. Poco prima di ricevere il suo vecchio compagno, libera l’agnello dai peccati del mondo e li indossa sotto forma di perle sgargianti: il passato e il presente, finalmente, convergono in una rappresentazione immaginifica che contempla il futuro.

Noi forse non le crediamo, ma non importa, non più: il suo racconto, un racconto condiviso, come avrebbe voluto Amleto, come interessa a Kevin («I believe you. You are here»), può non essere vero, ma è di sicuro il più bello possibile.

Perché, Kevin Garvey lo sperimenta sottopelle, alla fine lo stesso Rust Cohle lo impara, (quasi) tutte le storie più belle sono, in fondo, delle storie d’amore.