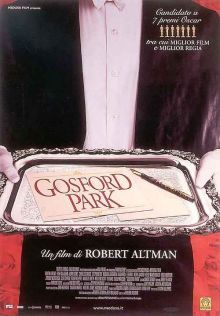

TRAMA

Novembre 1932. Nella splendida magione di Gosford Park Sir Mc Cordle e signora accolgono per un weekend un nutrito e variegato drappello di ospiti.

RECENSIONI

Sono gli Stati Uniti a farla da padrona quest'anno. Se il cinema USA (e getta) dei film di cassetta sembra fare acqua da tutte le parti, quello dei grandi autori non sbaglia un colpo e monopolizza l'attenzione della critica (raccogliendo anche risultati al botteghino): da David Lynch, che ci regala la folgorazione in celluloide dell'annata, a Mann, con un saggio di grande regia e sensibilità filmica che lo conferma uno dei pochi che sa mantenere lo status di Autore nonostante (grazie a) budget da blockbuster che piega ai suoi fini senza farsene stritolare, dai Coen (al di là di tutte le riserve che nutriamo, recisamente, su L'UOMO CHE NON C'ERA) a questo ultimo gioiello firmato Altman. E' probabile che GOSFORD PARK non aggiunga nulla alla sua carriera, esercizio di alto stile senza innovazioni o spunti particolarmente originali, ma certi aromi conosciuti è bello riprovarli a volte, fosse solo per ricavarne confortanti conferme di una classe non appassita (MR T E LE DONNE ci aveva alquanto deluso): impossibile non lasciarsi coinvolgere dal girotondo in grande stile messo in scena dal vecchio maestro, impossibile non applaudire una tale leggerezza di espressione e profondità di contenuto. Trasferitosi in Inghilterra, assoldato un piccolo esercito di attori magnifici che basterebbe per cinque film, Altman espone, con la freschezza di un cinico e acuto giovanotto, la dura realtà del confronto di classe, vista dalla prospettiva del ceto più basso, una servitù che dietro le impeccabili divise cela le ferite e i tormenti di un'umanità reietta. Gli aristocratici si muovono e parlano come se i servitori non ci fossero ("Lui non è nessuno" si dice di un maggiordomo) ma sanno ricordarsi di loro se necessario ("La serva serve" diceva Totò, e le cameriere, da nullità, diventano, all'occorrenza, anche corpi "scopabili") e mentre combattono le loro scaramucce ipocrite fatte di abiti da cambiare, partite di bridge, affari (che "sono affari", dovessero costare la rovina di un congiunto) e tradimenti, le maestranze spiano incantate quel mondo dorato che attraversano come ombre insignificanti, accontentandosi anche della flebile eco di un brano cantato al pianoforte da Ivor Novello, divo dell'epoca e ospite in villa. Se la rigidità la fa da padrona tra la crema dei convitati (un codice tacito ma inflessibile che bolla il perdente o il signore in declino) nei piani bassi, nel momento della mensa, se ne riproduce la cupa fotocopia, rispettando il blasone dei padroni e riconoscendo ai rispettivi servitori il patetico privilegio del relativo posto a tavola, vittime essi stessi della morale servile nella quale sono immersi, succubi da generazioni, privati persino del nome. Altman descrive questi ambienti (i piani superiori e quelli inferiori) con pennellate decise e stentoree, carrellando con la consueta fluidità sulle storie di tutti i presenti, ciascuno con qualcosa da nascondere o da ostentare, soffermandosi sui dettagli, catturando frammenti di discorsi o di sesso ancillare, momenti più o meno significativi, restituendoci l'ultimo atto di un mondo sul quale cala il sipario (cfr. THE LAST SEPTEMBER) e che per una volta viene rappresentato come riflesso della sua metà sottomessa. L'ospite americano, un produttore cinematografico (interpretato da Bob Balaban, che è produttore di GOSFORD PARK, tanto per cominciare un gioco di autoreferenzialità che tutto il discorso sul cinema che si fa nella pellicola sottende), introduce, con sottolineature non sempre efficaci, lo sguardo dell'alieno che studia il comportamento di questi esemplari in gabbia, onde farci un film che parla di un gruppo di invitati in una villa della campagna inglese nella quale avverrà un delitto... Si diverte col metacinema il regista, e, nell'affermazione di non capire mai la differenza tra "produttore" e regista" regala alla contessa di Trentham la battuta-chiave che sintetizza la sua carriera di cineasta sempre fuori dai meccanismi delle grandi case di produzione in cui quella confusione è la costante. L'elemento giallo della seconda parte, introdotto come un pretesto secondo un canone studiatamente stereotipato e dominato dalla figura dell'ispettore interpretato da Stephen Fry, che carica il registro di un effetto comico - macchiettistico un po' sbilanciato, serve come miccia per esasperare i dissidi appena acutizzati dall'uscita infelice della cameriera Emily Watson che spezzando, con la sua gaffe, la cortina ipocrita che divideva i due ambiti sociali, crea il collasso del sistema, presagico di quello epocale che sta per determinarsi: una seconda parte che si presenta meno scintillante, ma altrettanto godibile e con la bella svolta melodrammatica che culmina nel riavvicinarsi, nella sofferenza inflitta dal perfido padrone assassinato, delle due sorelle, Mrs Croft e Mrs Wilson. Nelle lodi generali (che vanno a tutti gli aspetti tecnici, a cominciare dagli splendidi costumi della grande Jenny Beavan) un discorso a parte merita il cast, splendida parata di attori anglosassoni (e per chi, come il sottoscritto, adora la cinematografia inglese, vedere agire insieme tanta grazia è davvero un piacere incommensurabile), cui si aggiunge Ryan Philippe, americano, imbronciato oggetto di ogni desiderio, ben riscattato dalle produzioni giovanilistiche alle quali si era consacrato finora, tutti da menzionare. Isoliamo (a malincuore ma doverosamente) la classe sopraffina di Alan Bates (gli sguardi a NorthamNovello che canta al pianoforte valgono una carriera), la sofferenza implosa di Helen Mirren, l'immensa Maggie Smith, attrice prediletta per la quale da anni ho esaurito gli aggettivi.

"Quel che resta del giorno" incontra "Dieci piccoli indiani" e ne viene fuori un "Invito a cena con delitto" dove alla risata si sostituisce un sorriso beffardo. Citazioni non necessarie a parte, Robert Altman costruisce un piccolo gioiello, dove la storia gialla e' un pretesto per raccontare gli inconciliabili conflitti sociali tra l'aristocrazia inglese del 1932 e la parte bassa della scala sociale, rappresentata da un mondo sommerso di servi, valletti, camerieri e cuochi. Ne esce un quadro poco rassicurante, ma stemperato da una sottile e coinvolgente ironia. Come suo solito, Robert Altman basa la propria visione sulla coralita' e riesce, nonostante i tanti personaggi, ad attribuire ad ognuno una personalita' ben definita attraverso poche battute. Non a caso, nelle interviste, spesso dichiara che cio' che piu' lo interessa del cinema, non e' tanto la storia, quanto l'insieme e l'interazione, come in un dipinto, tra i vari elementi che si avvicendano sulla scena. Fortunatamente ha a disposizione una sceneggiatura ben calibrata e un gruppo di attori perfetti nelle singole caratterizzazioni. Strepitosa Maggie Smith, che con impeccabile "aplomb" inglese, sputa acide sentenze su chiunque le capiti a tiro. Uno di quei personaggi che nella vita reale si odierebbero ma che il cinema consente di amare. Nonostante una prima parte in cui non accade quasi nulla di rilevante, non si vive mai l'attesa del delitto, ma si partecipa con entusiasmo ai continui scambi di felici battute, necessari per capire i ruoli dei tanti personaggi. Ad entrare nell'atmosfera aiuta anche la meticolosa cura scenografica, valorizzata da una regia attenta ad ogni minimo dettaglio. Il dietro le quinte dei salotti mondani e' reso con grande efficacia e una volta tanto lo spettatore non e' coinvolto da un amore impossibile tra due statuine sfacciatamente belle e ricche, ma ha modo di capire cosa nascondono le pieghe sberluccicanti degli abiti da sera. Lo sguardo "alto", infatti, e' affiancato da un piu' illuminante sguardo "basso". Ma a Robert Altman non sembra interessare giudicare i personaggi o insegnare una facile lezioncina in cui l'apparenza inganna e poverta' di mezzi equivale a ricchezza di cuore (e viceversa). "Gosford Park", infatti, mostra personaggi sfaccettati in entrambe le categorie sociali. La critica del regista sembra piu' vertere su un modo di incasellare la vita, riconosciuto sia dai servi che dai serviti, dove le etichette annullano la persona, la competitivita' si esaurisce nell'ostentazione, il potere e' legato al possesso. Ma sia la parte alta che quella bassa della scala sociale ne sono portavoce e lo spettatore, unico testimone di tutti gli avvenimenti raccontati, diventa depositario della soluzione di un mistero che sembra non interessare nessuno dei personaggi. Uno sguardo cinico, quindi, ma lucido, incisivo e lungimirante, lontano dai compromessi che spesso, al cinema, trasformano la vita in mera illusione.

Fa freddo nella campagna inglese di Gosford Park. Il cielo è plumbeo. Gli attori si radunano alla fiera della vanità, ostentando (recitando) la superbia, l'egoismo, l'opportunismo, l'ipocrisia. Gli spettatori (i domestici) ammirano, odiano, interagiscono in segreto e sono ignorati in pubblico. Robert Altman, nella prima parte, rifà praticamente La Regola del Gioco di Jean Renoir senza aggiornarne la ferocia, in modo illustrativo e anacronistico, pensando magari a Festen e Battuta di Caccia. Il suo affresco corale (36 personaggi divisi in "sopra le scale" e "sotto le scale"), però, falsa il "falso d'autore" con una pennellata personale che cambia la prospettiva: è la componente metacinematografica dello script di Julian Fellowes (premiato con l'Oscar) che, mentre sputa veleno su di un'aristocrazia fedifraga e spietata con fare sin troppo frettoloso e manicheo, pone in essere un parallelo con Hollywood, palesando il paradosso dei "servi" che adorano i divi di celluloide che imitano i loro odiati "padroni" (vedi, anche, Angelo di Ernst Lubitsch). L'industria dello spettacolo è fuori dalla lotta di classe perché ha colonizzato i sogni, dando asilo ai vezzi dell'alta borghesia, gerarchie (sociali e psicologiche) comprese. I "domestici" (spettatori/classi inferiori) devono (vogliono) vivere la propria vita attraverso gli altri e perpetuano la propria condizione di "servi perfetti". Il falso valletto e aspirante attore è una figura chiave, che fa sua la prassi preferita della nobiltà altezzosa, umiliare il prossimo senza soggezione alcuna. A forza di simulare come i suoi protagonisti (la battuta di caccia), però, Altman allontana troppo lo sguardo: l'invettiva verso i serviti è un monito per i servi(lismi), il gelo della messinscena non imita i rituali per condannarli ma attende intorpidito il sussulto emotivo (due, a sigillare due blocchi narrativi: la cameriera che rompe il ghiaccio chiamando per nome il padrone; il dolore di una madre espropriata di un affetto), il cambio di registro che parodia (lievemente) Agatha Christie bolla delitti dove le vittime sono assassini e la Legge continua ad ignorare il ruolo storico del volgo. "È lui l'assassino?", "Peggio: è un attore".

La fenice risorge, nonostante tutto. Dopo il fiacco “Dr. T”, Altman torna a dimostrare il proprio genio in questo “Gosford Park”, la cui cifra caratteristica è l’ironia. Ironia come parlare d’altro; il regista simula il giallo all’inglese per dedicarsi alla sua passione: il festival, ossia la fiera delle vanità. Molti personaggi, riuniti in un limitato arco spazio-temporale per uno scopo ben preciso (poco importa se si tratti di battute di caccia, sfilate di moda, concerti country), finiscono per fornire prove inconfutabili della spaventosa vacuità di un mondo. Le poche, pochissime persone ancora capaci di un sentimento qualunque sono destinate alla sofferenza, tutte le altre possono anche godersi lo spettacolo del proprio disfacimento. Formalmente parlando, il regista rispetta tutte le regole: immensa magione immersa nella campagna britannica, uno stuolo di servitori in livrea, un’altrettanto folta schiera di signore in lungo e gentiluomini in smoking, un delitto. Ma, diceva Hitchcock, il whodunit è la cosa più noiosa del mondo, e forse per questo è tanto facile comprendere l’identità dell’assassino (degli assassini?). Al vecchio Bob non interessano gli eventi, ma le motivazioni, quello che spinge i personaggi ad agire in un certo modo: la macchina da presa, instancabile, curiosa, importuna (quasi un “doppio” dello sguardo innocente, non ingenuo né innocuo, di una cameriera ospite, semplice ingranaggio nella catena di montaggio della grande casa-industria), pedina le parti principali e quelle secondarie, tratteggiando i caratteri con grazia impietosa. Altman descrive un mondo dominato dal sesso e dalla morte, in cui l’amore esiste solo come sogno irrealizzabile o fatale rimpianto (i tormenti di Jennings, il desiderio di Mabel, il dolore compresso di Mrs. Wilson) e trova la sua massima espressione in un omicidio. Eros e distruzione sono interconnessi, come nei capolavori di Hitch, e la scena in cui Henry porta un bicchiere di latte (e non solo) a Lady Sylvia dà forza a questo sospetto. Il regista non si sofferma a spiegare ogni dettaglio, sbozza con pochi tratti situazioni e relazioni, evita di sciogliere molti dei nodi del racconto: denso di attimi rubati, mezze frasi, occhiate indiscrete e sussurri rabbiosi, il film è – anche sotto questo aspetto – degno erede delle opere migliori dell’autore, autentici sabba di parole gesti musiche che dovrebbero chiarire ogni cosa e finiscono per creare un caos assordante, dal quale emerge, insostenibile, il silenzio di una tragedia privata della catarsi. Se nel finale di “Nashville” l’azzurro crudele del cielo enfatizzava il fallimento dell’esistenza umana, in “Gosford Park” il vacuo cicaleccio dal piano di sopra si spegne in un singhiozzo di disperazione. Nell’eterno avvicendarsi dei mondi, la sofferenza è inestinguibile, ma la speranza non è da meno, come suggerisce la liberatoria “fuga” del cagnolino. La sceneggiatura non è sempre irreprensibile, la partitura di Patrick Doyle ha qualche battuta d’arresto, ma il grande vecchio è di nuovo con noi, e soprattutto ci sono attori degni di lui: bravi tutti, superiori ad ogni lode Helen Mirren (governante dalla testa ai piedi), Maggie Smith (adorabile rettile) e Stephen Fry (mai così brillante).