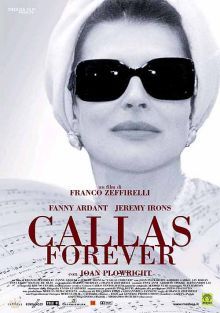

TRAMA

Parigi, 1977. Maria Callas, la cui carriera è ormai finita causa usura vocale, accetta la proposta di un impresario, suo vecchio amico: tornerà all’opera (in tutti i sensi) per una serie di video la cui colonna sonora sarà fornita da dischi da lei stessa registrati in anni più felici

RECENSIONI

Tragedia Cinematografica in tre Atti

Tragedia Cinematografica in tre Atti

del M. Franco Zeffirelli

PREFAZIONE

Il Recensore A Chi Vede (poveretto!)

Secondo Greenaway, l’arroganza è necessaria all’artista. Ma non sufficiente, viene da aggiungere dopo avere subito il film di uno Zeffirelli che tenta di colmare la misura con una notevole dose d’ipocrisia. Sotto la cortina della “fantasia del regista” (e passi, per quanto asfittica) e dei “ricordi personali della lunga amicizia con la Callas” (cito a memoria dai titoli di coda, un cartello a cubitali caratteri gialli su sfondo blu), (non) si cela (abbastanza) un dramma in tre atti, ciascuno dei quali culmina in un fero delitto: il regista usa il proprio puerile egocentrismo (o ne è usato, in fondo poco cambia) per eliminare la cantante, la musica e (come logica conseguenza) lo spettacolo. Tentiamo di smontare il marchingegno per ricostruirlo nella sua greve gravità melodrammatica.

ATTO PRIMO

Mi Chiamano Norma (Desmond)

Maria Callas è stata forse la più grande cantante d’opera del secolo scorso: una voce magnetica e inconfondibile, una tecnica agguerrita, una miracolosa capacità di analisi testuale le hanno permesso di dare vita (e di darla tuttora, nelle numerose incisioni discografiche e negli innumerevoli live più o meno autorizzati) a interpretazioni che hanno lasciato un segno indelebile, per la loro raffinata profondità, nella storia della musica e del teatro. Fu probabilmente l’intensità delle performance sceniche (e non le cattive abitudini indotte da Onassis, come insinua il film) a determinare la prematura scomparsa dell’artista greca.

Ma poteva tutto ciò importare a Zeffirelli? Neppure per burla: la “sua” Callas non è la divina musicista, ma una diva di poco conto, decaduta, prigioniera del passato (specie di quello amoroso), desiderosa di tornare sul palcoscenico e pronta a sfoggiare tutte le bizze che è lecito attendersi da una primadonna isterica vanesia civettuola (tranquilli, non manca neppure l’amorazzo con il giovin tenore, uno sperduto Garko). La Callas vista dal regista è un manichino di Chanel (sponsor rigorosamente in primo piano fin dai titoli di testa) che lacrima a comando, sbuffa, strepita, si lagna, ingolla pasticche, sorride a fior di labbro, ride sguaiatamente, offre perle di saggezza e si offre nelle toilette di rigore (con un cappello stile torta nuziale, con un turbante, con un semplice chignon, invariabilmente con gli occhiali scuri, non di rado carica di perle e spille liberty). Una gloria appassita sull’inglorioso viale del proprio tramonto, circondata da cinici sfruttatori, ammiratori disattenti, dilettanti allo sbaraglio e pochi amici fidati [la vecchia governante, una scafata giornalista (per la quale si veda l’ultimo paragrafo) e ovviamente l’impresario Larry Kelly, accessoriato di imbarazzante omoteleuto]. Uno stereotipo nutrito di tonnellate di film precedenti: così Zeffirelli banalizza la figura dell’artista che dichiara di voler omaggiare. Ma c’è di peggio.

ATTO SECONDO

Prima il Circo, poi la Musica

In un film dedicato a una grande cantante ci si aspetterebbe un minimo di rispetto, se non per l’interprete (non pretendiamo troppo), almeno per la musica che è stata a un tempo vita e morte dell’artista. E infatti la Carmen messa in scena nella messinscena reca nettissima l’impronta del regista: un ingolfato sfoggio di cori e comparse, scene e costumi a dir poco pacchiani, coreografie da sabato sera e un assoluto dispregio per quello che Bizet ha scritto [non solo tagli e licenze, ormai abituali per Zeffirelli (vedi Otello e Traviata), ma veri rovesciamenti di senso, come nel caso dell’Aria del Fiore, che nell’opera è il culmine di un litigio, nel film il preliminare di una scopata].

Analisi del testo musicale e verbale, studio dei personaggi e delle atmosfere? E a che scopo? Bastano due tocchi di “poesia” (i quadri che raffigurano le onde sonore… sì, va bene) e due di “trasgressione” [l’impresario a letto col giovane amante (ma i corpi sono adeguatamente occultati dalle coperte, onde evitare infarti a quegli spettatori ultrasessantenni che potrebbero determinare la resa commerciale del film)], un po’ di musica e tanti dialoghi zoppi, ricchi di inutili riferimenti didascalici (soprattutto alla relazione con Onassis) e infarciti di umorismo decerebrato, più che demenziale, primi piani in cerca d’intensità e attori bisognosi di regista (Irons è un lussuoso zombie, la Ardant sgrana gli occhioni e rimane in attesa di conferma), e il gioco è fatto. Ma che cosa accade quando la cantante è una macchietta e l’opera (in senso lato) è latitante?

ATTO TERZO

La Cornice Disabitata

Si arriva all’ultimo atto, quello in cui il regista dovrebbe tirare le fila del discorso e dove lo spettacolo tira le cuoia. I personaggi s’interrogano sull’arte, e concludono che si tratta di una menzogna (si mente) non priva di onestà (lo si fa con professionalità). Ma Callas Forever è una bugia disonesta in almeno tre sensi: non dice la verità sulla cantante (la vicenda è inventata di sana pianta) e, quel che è peggio, non ne trasmette la verità (l’approccio alla musica, l’unica verità rilevante dal punto di vista dell’arte e interessante sotto il profilo cinematografico); non rispetta la musica stessa [le arie sono proposte a mo’ di hit parade, con buona pace del contesto originario (perché non proporre, una volta tanto, l’entrata di Norma come Bellini l’ha scritta, cioè Casta diva e, di seguito, Ah! bello a me ritorna? mah!)]; quindi, non riesce a ricreare quella che è la caratteristica che accomuna lirica, cinema e ogni forma d’arte, l’irrefrenabile magia della rappresentazione. Callas Forever è un ammorbante sceneggiato dal cuore di puro plexiglas, lo stesso materiale di cui Zeffirelli ha abusato nell’ultima Traviata di Busseto.

CONCLUSIONE

Né Amore Né Cinema

Appurato che il film non è un omaggio alla Callas, a chi sarà rivolto l’ineffabile canto di Zeffirelli? A sé stesso, ça va sans dire. Mettendosi (quasi) direttamente in gioco come impresario (navigato, omosessuale, malinconico e spregiudicato) della diva in declino, il regista si concede significativi cammei (Justino Diaz, già Jago, nel ruolo di Scarpia nella masterclass) e vezzi d’autore (la presenza della garrula Joan Plowright), contento dell’indubitabile sfarzo e dalla televisiva “correttezza” della confezione. Ma argentee lune piene, picnic sull’erba, foto incorniciate e caterve di scene madri non bastano a incantare lo sguardo, e fanno del film l’ennesimo sfoggio del pessimo gusto del suo autore, a tal punto sicuro dell’eccellenza del proprio lavoro da trascurare ogni logica narrativa [personaggi che spariscono nel vuoto (il giovane pittore) o non se ne affrancano mai (il tenore)] e visiva (un’avvilente sagra del kitsch meno consapevole).