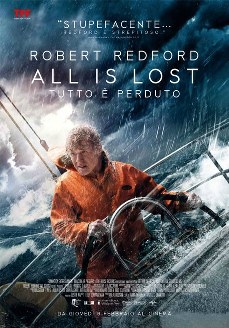

TRAMA

Un velista naufraga nell’Oceano Indiano dopo una violenta tempesta.

RECENSIONI

Quello di All is lost potrebbe essere l’ultimo uomo sulla faccia della Terra, in balìa di se stesso e del proprio destino, senza una meta prefissata se non quella più difficile di tutte: la sopravvivenza. Si fa presto ad ancorare un’opera così coraggiosa nel rifugio dell’interpretazione metaforica, con il rischio di non mettere in primo piano l’intelligente approccio di J.C. Chandor, che riesce a regalare allo spettatore un’intensa esperienza sensoriale, rifuggendo nei limiti del possibile il ricatto retorico e le facili emozioni. Basti osservare il protagonista, mai sopra le righe, costruito secondo un’attenta logica che punta all’astrazione e si allontana da qualsiasi psicologismo descrittivo. Non è un’umanità stilizzata ma istintuale, che entra in simbiosi con il tempo dell’azione e ne instaura un legame vivente; lo stesso legame che unisce l’uomo alla sua Virginia Jean, la cui struttura tecnica si piega alla lotta per la vita e diventa anch’essa un organismo pulsante, dapprima ferito (le tracce di vernice rossa presso la rottura dello scafo) e poi inutilmente medicato. All is lost non dà spazio alla parola se non nell’apertura testamentaria, dove la voce (over) di Redford annuncia la sua resa di fronte al susseguirsi degli avvenimenti, e nel vano tentativo di chiedere aiuto via radio. Si tratta di una scelta verosimile, ma non è tanto la verosomiglianza a interessarci quanto la poetica di creare una vibrante sinfonia fatta d’immagini e soprattutto di suoni. Questo è indubbiamente il punto di forza del film, perdonabile anche per alcune licenze simboliche che, quasi per necessità, indirizzano la riflessione dentro fruibili coordinate. L’Uomo lascia dietro di sé tutto il superfluo e accetta l’ineluttabile condanna della natura, il cui spontaneo agire è fin dal principio incontrollabile. Non si tratta però di un epitaffio, quanto piuttosto di un salto evolutivo che, passando per la fisiologia delle immagini, abbraccia una nuova consapevolezza etica. Perché la regressione avviene sì dentro gli abissi del mare, ma la rinascita dal brodo primordiale, dopo la combustione dell’ultima protezione uterina (la scialuppa di salvataggio), passa dal contatto con l’altro. Solo abbandonando l’individualismo possiamo riemergere dalle acque. E le note di malinconica speranza firmate Alex Ebert portano avanti questa suggestione. Tutto non è ancora perduto, anche di fronte a una possibile morte.

Quello di All is lost potrebbe essere l’ultimo uomo sulla faccia della Terra, in balìa di se stesso e del proprio destino, senza una meta prefissata se non quella più difficile di tutte: la sopravvivenza. Si fa presto ad ancorare un’opera così coraggiosa nel rifugio dell’interpretazione metaforica, con il rischio di non mettere in primo piano l’intelligente approccio di J.C. Chandor, che riesce a regalare allo spettatore un’intensa esperienza sensoriale, rifuggendo nei limiti del possibile il ricatto retorico e le facili emozioni. Basti osservare il protagonista, mai sopra le righe, costruito secondo un’attenta logica che punta all’astrazione e si allontana da qualsiasi psicologismo descrittivo. Non è un’umanità stilizzata ma istintuale, che entra in simbiosi con il tempo dell’azione e ne instaura un legame vivente; lo stesso legame che unisce l’uomo alla sua Virginia Jean, la cui struttura tecnica si piega alla lotta per la vita e diventa anch’essa un organismo pulsante, dapprima ferito (le tracce di vernice rossa presso la rottura dello scafo) e poi inutilmente medicato. All is lost non dà spazio alla parola se non nell’apertura testamentaria, dove la voce (over) di Redford annuncia la sua resa di fronte al susseguirsi degli avvenimenti, e nel vano tentativo di chiedere aiuto via radio. Si tratta di una scelta verosimile, ma non è tanto la verosomiglianza a interessarci quanto la poetica di creare una vibrante sinfonia fatta d’immagini e soprattutto di suoni. Questo è indubbiamente il punto di forza del film, perdonabile anche per alcune licenze simboliche che, quasi per necessità, indirizzano la riflessione dentro fruibili coordinate. L’Uomo lascia dietro di sé tutto il superfluo e accetta l’ineluttabile condanna della natura, il cui spontaneo agire è fin dal principio incontrollabile. Non si tratta però di un epitaffio, quanto piuttosto di un salto evolutivo che, passando per la fisiologia delle immagini, abbraccia una nuova consapevolezza etica. Perché la regressione avviene sì dentro gli abissi del mare, ma la rinascita dal brodo primordiale, dopo la combustione dell’ultima protezione uterina (la scialuppa di salvataggio), passa dal contatto con l’altro. Solo abbandonando l’individualismo possiamo riemergere dalle acque. E le note di malinconica speranza firmate Alex Ebert portano avanti questa suggestione. Tutto non è ancora perduto, anche di fronte a una possibile morte.

Il regista J.C. Chandor si riscatta dopo il deludente Margin Call che, invero, possedeva già la qualità di saper creare tensione. L’idea per questa seconda prova è tanto semplice quanto difficile da realizzare: girare un intero film, senza (quasi) dialoghi, su di un uomo sperduto nel mare, senza (dettaglio originale) specificare chi sia, da dove proviene o dove è diretto, dando forma al racconto attraverso eventi avversi e relative reazioni. Se si pensa a Open Water, tanto per citare una delle operazioni simili più recenti, quella di Chandor è un capolavoro: tensione dall’inizio alla fine e ottimo montaggio nell’ottica della continuity, in grado, cioè, di rendere intellegibili e credibili le azioni pur in assenza di spiegazioni. Meno capace è la regia nello sfruttare appieno le situazioni angoscianti o claustrofobiche: viene in mente Kubrick (ingrato termine di paragone) che, con un personaggio siffatto di marinaio esperto intento ad improvvisare e reagire in continuazione, avrebbe compiuto studi lunghi anni per rendere credibile e il più approfondito possibile il succedersi degli eventi e per restituire, nella messinscena, il realismo di un uomo in barca in mezzo al mare burrascoso. La tecnica di Chandor, invece, non sempre è in grado di mascherare il “trucco” di un Robert Redford in interno barca (o gommone) ricostruito in studio con aggiunta di riprese in esterni; anche il lavoro sul suono non è ottimale (l’angoscia viaggia sui rumori del vento e dell’acqua, andavano amplificati meglio tonfi e impatti con le onde della barca). Il plauso pieno, in realtà, Chandor lo merita per scrittura e drammaturgia: Margin Call, probabilmente, conteneva argomenti troppo ambiziosi in cui innestare un racconto “appetibile”. Qui, al contrario, nel racconto di genere Chandor è in grado di costruire, nel suo piccolo, un’allegoria della vita: la scelta di Redford non è casuale, se si pensa a Corvo Rosso non Avrai il mio Scalpo, perché entrambe le opere si fondano su protagonisti isolati e caparbi nel sopravvivere, ma l’allegoria va oltre, se si pensa alla barca come al corpo umano che deperisce, che fa “acqua”, alle “pezze” che si mettono mentre la vita rigogliosa (altrui) scorre sotto (le riprese subacquee dei pesci). Il finale, allora, è un canto contro il suicidio o solo un mezzo lieto fine.