TRAMA

Los Angeles, 1965. Una madre, con l’aiuto delle sue figlie, finge di essere una medium. Dopo l’acquisto di una tavoletta Ouija gli spiriti arriveranno per davvero.

RECENSIONI

Il primo Ouija è probabilmente uno degli horror più brutti degli ultimi anni. Questa particolarità però non ha intaccato il suo successo tanto che, come consuetudine, si è subito pensato a un nuovo capitolo. E fortunatamente questo sequel è stato dato in mano a un autore come Mike Flanagan che, senza dubbio, è una delle figure più interessanti del genere. Sempre in compagnia del suo fidato co-sceneggiatore Jeff Howard, il regista ripropone l'ennesimo nucleo famigliare condizionato dalla mancanza di una figura cardine, questa volta non un figlio come in Somnia, ma un padre. L'assenza, come in tutto il cinema di Flanagan, è il motore principale che condiziona i comportamenti dei personaggi, il lutto non ancora rielaborato che, inevitabilmente, prenderà altre forme, perlopiù ostili, per essere superato. In una chiara sincronia con l'ultimo The Conjuring, Ouija - L'Origine del Male sceglie un'ambientazione sixties e una cornice di crisi economica, la prima con tutte le sue implicazioni di fascino retrò, la seconda per abbozzare allo stesso tempo un qualche aggancio con la contemporaneità. L'aspetto però più interessante che accomuna Flanagan a Wan, due personalità agli antipodi come stile e idea di cinema, è sicuramente la volontà di creare una storia che abbia una sua credibilità, molto attenta al contesto di riferimento e alle dinamiche psicologiche, senza quindi relegare l'horror a semplice meccanismo di spavento autocompiaciuto.

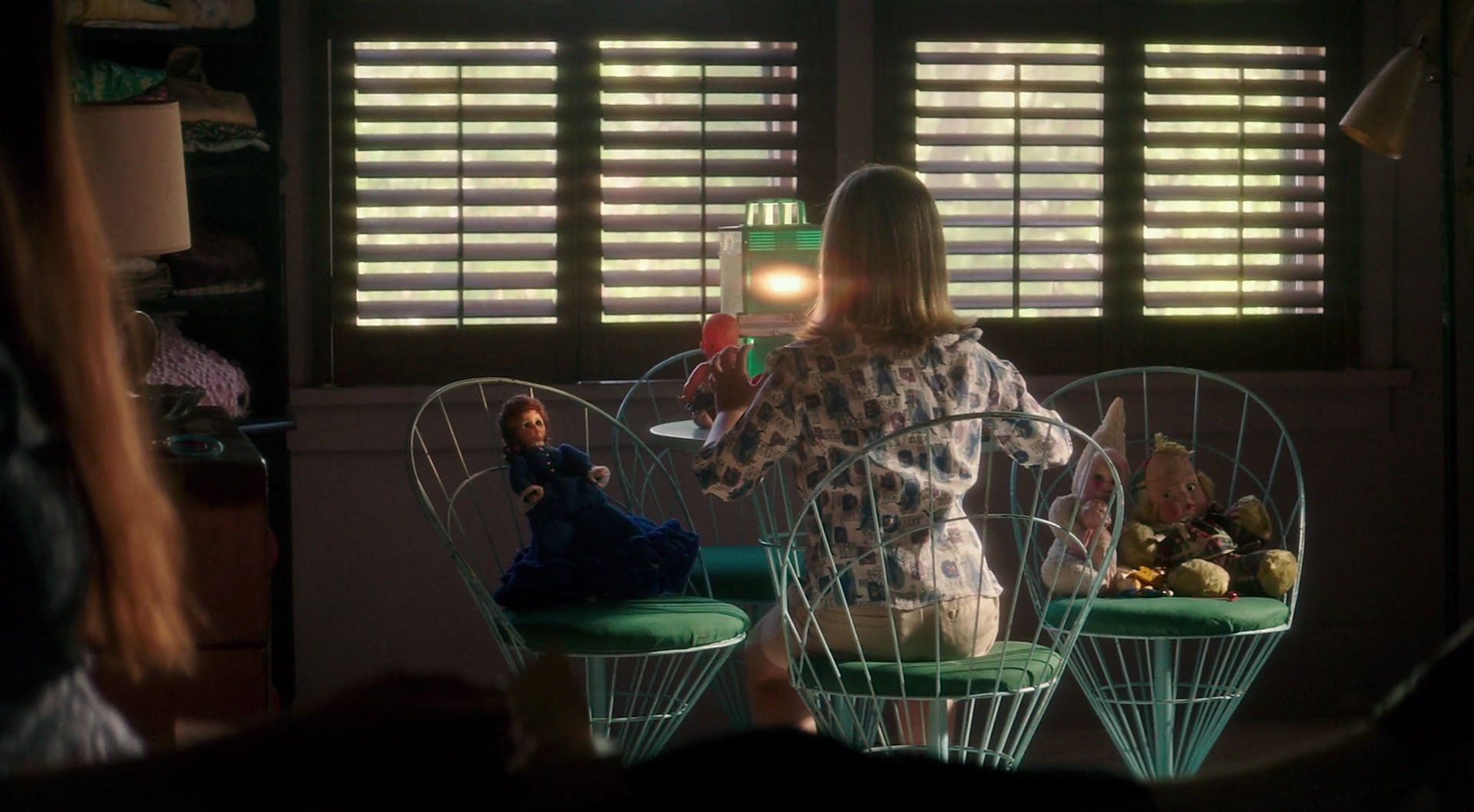

Ancora una volta è la medianità del cinema l'unico antidoto per sanare un vuoto. Se in Oculus vi era uno specchio, in Somnia il potere demiurgico dei sogni di un bambino, qui è ovviamente la tanto fatidica tavoletta. E come ci insegna il genere non poteva essere che il più piccolo il comunicatore con l'aldilà, colui che canalizza le presenze intorno a noi. Pensare che tutto è nato come un bluff della madre per colmare la mancanza di denaro, in una sequenza iniziale che si diverte con lo spettatore e lo mette scherzosamente in scacco. Quando invece a irrompere sarà il famoso 'gioco da tavolo' la situazione prenderà una strada tutt'altro che confortevole. Ecco allora che il potere della finzione, dapprincipio nuova attrattiva verosimile (?) per aiutare il prossimo, si manifesta gradualmente in tutta la sua pericolosità. Il mezzo cinematografico-spiritico, evidenziato più di una volta da un riflesso della luce solare che richiama palesemente quella di un proiettore (a partire dal primo contatto di Doris), diventa la porta illusoria per curare una ferita, per far tornare un padre defunto. Coerentemente però con il tanto beffardo quanto amaro sguardo di Flanagan, tale necessità è irrisolvibile e vi è la piena consapevolezza che l'arte non potrà mai colmare i limiti del reale. Non resta che una sola alternativa, nell'ennesimo finale ghignante del suo autore: rimanere imprigionati nel delirio della finzione che ci siamo costruiti intorno. Senza alcun barlume di speranza.

L’ultimo film di Flanagan è sicuramente la sua prova più convenzionale che fa i conti incessantemente con tutte le mode del momento, a partire dall’estenuante filtro j-horror che deforma volti, sbianca gli occhi e caratterizza i “posseduti”. Il film però funziona e non si può dire altrimenti, capace di inquietare senza cadere nel grossolano e di mantenere una messa in quadro, con gli ormai collaudati primi piani che dialogano con lo spettatore, riconoscibile. Il regista, come sempre, aborra ogni forma di virtuosismo e predilige la presenza dei corpi all’interno dello spazio. Stiamo comunque parlando di un personaggio del panorama horror che è capace di rimanere nel mainstream e, allo stesso tempo, di giocare con il low-budget (vedi quella chicca di Hush), senza per questo perdere la coerenza della sua poetica e il suo inconfondibile stile. Poi, è ovvio, troviamo anche la fatidica cantina, il lato oscuro della (nostra) casa che racchiude segreti inconfessabili, ma l’orrore non è proprio bello anche per la sua genuina familiarità?