TRAMA

Joe, una donna che viene trovata da Seligman in un vicolo, racconta le proprie vicende sessuali, dall’infanzia fino all’età di cinquant’anni.

RECENSIONI

Terzo film della trilogia della depressione, Nymphomaniac è ancora una volta un’opera che, fingendo di parlare con il linguaggio del genere, dice altro: dove per “altro”, come per i due film precedenti, dobbiamo intendere Lars von Trier. Abbiamo già detto di come in questo ciclo il regista si metta in gioco in prima persona, come mai prima era accaduto, di come dietro la provocazione, la presa in giro, i manifesti, i proclami, per la prima volta il suo cinema diventi, spudoratamente, l’ambito in cui dare corso ad un’autoanalisi impietosa che non è un esercizio né un’operazione opportunistica, ma che è necessità, urgenza, impellenza fisica. Tale svolta appare clamorosa solo a chi non abbia seguito il tortuoso cammino di una carriera in cui il Nostro ha operato con clamorose impennate e impreviste inversioni di percorso, creando regole e dogmi solo per metterli in discussione e sconfessarli. Se il cinema è il luogo in cui questa necessità di mettersi a nudo e analizzarsi trova il suo spazio, il genere è lo strumento attraverso il quale, di volta in volta, essa si esprime: in Antichrist era l’horror, in Melancholia la fantascienza, in quest’ultimo il porno. E se ovviamente il primo non era un film horror, come il secondo era ben lontano dal potersi definire un film di science fiction, ma entrambi suonavano come opere che di quei generi usavano topoi e armamentari per arrivare al nucleo della questione (Lars von Trier e la sua crisi), Nymphomaniac, per le stesse ragioni, non è un film pornografico, anche se ne ha le caratteristiche: si leggano in tal senso la basicità degli eventi raccontati, il modo in cui i personaggi sono delineati, le meccaniche delle trame degli episodi, i dialoghi, l’elementarità del linguaggio e il ricorso a una simbologia ovvia, perché di necessità leggibile.

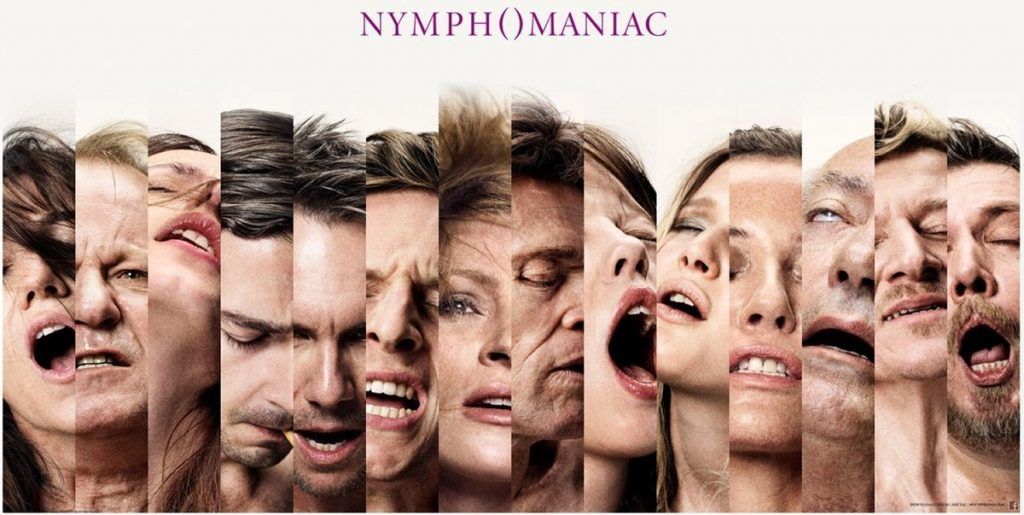

Ma il genere, lo si ripete, Lars von Trier non lo applica, lo usa: allora il discorso dell'esca, all'inizio, se è, nell'ambito del canone di riferimento, un discorso sull'approccio sessuale, sul come far abboccare la preda dell'amplesso, con tutto il sostrato connesso a una documentaristica ironica (l'ironia è una cosa che a Lars continua a non difettare), in realtà, dissipato il filtro del genere, riportandosi alla carne viva del film, si rivela essere la messa a nudo del cineasta, dell'autore cosciente di sé e dei suoi mezzi che sta usando il sesso come esca per far abboccare lo spettatore: perché il pescatore perfetto è - ovviamente - Lars, che usa sfrontatamente la pubblicità, che gioca sulle aspettative, gonfia di chiacchiere i social, crea il rumore per vendere i propri film, si garantisce la sopravvivenza da cineasta consapevole dell'ambito in cui opera, che ha coscienza del sistema e che quindi non ha remora alcuna nel rendere appetibile la propria merce, anche sollecitando il basso istinto, persino ricorrendo al becero espediente (la locandina con l'effigie orgasmatica dei protagonisti, anche di quelli che nel film non hanno affatto orgasmi, è, ad esempio, la prima esca; i teaser a scadenze regolari - ché mica per caso li ha chiamati appetizer - sono stati la seconda). Viene anche da pensare che questa castrazione distributiva (la versione commerciale diffusa nelle sale, in cui un po' di genitali sono, per l'appunto, tagliati) non sia altro che l'ennesima strategia vontrieriana per prolungare il tempo di possibile fruizione della pellicola, creandone una seconda visione obbligatoria, e dunque ridestando l'attenzione sul suo film, far protrarre il dibattito oltre il limite fisiologico (del resto, con la consueta lucidità, ha gestito l'hype da subito, conducendolo, molto prima che il film venisse presentato in sala per la prima volta, sempre e solo dove voleva lui), allargare il bacino di spettatori (è per questo che, pur essendo danese, gira il film in inglese; è per questo che lo fa interpretare da attori famosi). Insomma, quello tra Lars von Trier e il pubblico è un rapporto che nutre il suo stesso cinema: Lars guarda al pubblico, plasma le sue opere in considerazione di esso, rendendo labile il confine, nei suoi film, tra ciò che è testuale e ciò che non lo è, visto che ciò che non dovrebbe esserlo finisce inevitabilmente per diventarlo. E allora, se in Epidemic (ancora una volta film-paradigma al quale rifarsi per comprendere come si muove il regista) Lars spiegava, senza nascondersi, come costruiva i suoi film, cosa faceva per "catturare" l'attenzione dello spettatore, come si sviluppava il suo abbordaggio, in questo caso l'esca è NYMPH()MANIAC, il titolo che, da solo, riesce a creare il caso e fa abboccare all'amo il pubblico.

Ma il genere, lo si ripete, Lars von Trier non lo applica, lo usa: allora il discorso dell'esca, all'inizio, se è, nell'ambito del canone di riferimento, un discorso sull'approccio sessuale, sul come far abboccare la preda dell'amplesso, con tutto il sostrato connesso a una documentaristica ironica (l'ironia è una cosa che a Lars continua a non difettare), in realtà, dissipato il filtro del genere, riportandosi alla carne viva del film, si rivela essere la messa a nudo del cineasta, dell'autore cosciente di sé e dei suoi mezzi che sta usando il sesso come esca per far abboccare lo spettatore: perché il pescatore perfetto è - ovviamente - Lars, che usa sfrontatamente la pubblicità, che gioca sulle aspettative, gonfia di chiacchiere i social, crea il rumore per vendere i propri film, si garantisce la sopravvivenza da cineasta consapevole dell'ambito in cui opera, che ha coscienza del sistema e che quindi non ha remora alcuna nel rendere appetibile la propria merce, anche sollecitando il basso istinto, persino ricorrendo al becero espediente (la locandina con l'effigie orgasmatica dei protagonisti, anche di quelli che nel film non hanno affatto orgasmi, è, ad esempio, la prima esca; i teaser a scadenze regolari - ché mica per caso li ha chiamati appetizer - sono stati la seconda). Viene anche da pensare che questa castrazione distributiva (la versione commerciale diffusa nelle sale, in cui un po' di genitali sono, per l'appunto, tagliati) non sia altro che l'ennesima strategia vontrieriana per prolungare il tempo di possibile fruizione della pellicola, creandone una seconda visione obbligatoria, e dunque ridestando l'attenzione sul suo film, far protrarre il dibattito oltre il limite fisiologico (del resto, con la consueta lucidità, ha gestito l'hype da subito, conducendolo, molto prima che il film venisse presentato in sala per la prima volta, sempre e solo dove voleva lui), allargare il bacino di spettatori (è per questo che, pur essendo danese, gira il film in inglese; è per questo che lo fa interpretare da attori famosi). Insomma, quello tra Lars von Trier e il pubblico è un rapporto che nutre il suo stesso cinema: Lars guarda al pubblico, plasma le sue opere in considerazione di esso, rendendo labile il confine, nei suoi film, tra ciò che è testuale e ciò che non lo è, visto che ciò che non dovrebbe esserlo finisce inevitabilmente per diventarlo. E allora, se in Epidemic (ancora una volta film-paradigma al quale rifarsi per comprendere come si muove il regista) Lars spiegava, senza nascondersi, come costruiva i suoi film, cosa faceva per "catturare" l'attenzione dello spettatore, come si sviluppava il suo abbordaggio, in questo caso l'esca è NYMPH()MANIAC, il titolo che, da solo, riesce a creare il caso e fa abboccare all'amo il pubblico.

Ma c'è di più. Una volta che il film finalmente lo vediamo, scopriamo che, anche in esso, l'esca è nymphomaniac, la ninfomane Joe, che, all'inizio, è lì a terra, in attesa di venire pescata, pronta perché qualcuno la venga a raccogliere perché possa raccontare, perché possa dare il via a questa cosa che è il film. Charlotte Gainsbourg è pronta a ipnotizzare il pubblico, a farlo entrare in Nymphomaniac, come il medium Max Von Sydow, in Europa, faceva cadere in trance lo spettatore (arrivati a dieci tu entrerai in Europa - il continente, certo, ma anche il film -). Ed infatti Lars von Trier, lo dicevamo già in occasione di Antichrist, con questa trilogia torna alle origini, al formalismo della trilogia dell'Europa e quell'incipit, l'immergersi lento nell'oscurità di una botola, è una nuova trance che, alla fine del conto alla rovescia, ci porta nel suo mondo filmico. L'incipit del film è già la dichiarazione di un'opera metalinguistica, e autoriflessiva: la macchina da presa si muove nella corte, raccoglie dettagli, e il suono di ogni dettaglio s'attiva solo nel momento in cui la sua immagine diviene visibile, come se gli oggetti si animassero esclusivamente al passare della mdp. Quello di Von Trier è, dunque, un film che vuole sentire, che vuole rianimare il corpo morto del cinema. In fondo Joe, a terra, ferita e seviziata, è il cadavere del cinema di Von Trier, il martirio della donna, l'immagine a cui un'intera filmografia è stata ridotta nel nome di un'idiota etichetta, la misoginia. Che è ciò da cui Nymphomaniac parte, quel che riattiva, per mettere in scena l'abituale fraintendimento: Joe che necessita di discorrere del suo dolore, ricorrendo a un discorso che possa interessare a Seligman, e che Seligman possa capire, e Seligman che l'ascolta solo per ridurla nuovamente a immagine semplificata, a santino della propria cultura, a frammento di retorica stucchevole e accomodante (si veda per esempio la rilettura femminista posticcia con cui l'uomo riassume la storia), a propria misera estensione. Nymphomaniac è, ancora una volta, la storia di un'incomprensione. Quella di Joe, che è anche quella di Von Trier.

Ma c'è di più. Una volta che il film finalmente lo vediamo, scopriamo che, anche in esso, l'esca è nymphomaniac, la ninfomane Joe, che, all'inizio, è lì a terra, in attesa di venire pescata, pronta perché qualcuno la venga a raccogliere perché possa raccontare, perché possa dare il via a questa cosa che è il film. Charlotte Gainsbourg è pronta a ipnotizzare il pubblico, a farlo entrare in Nymphomaniac, come il medium Max Von Sydow, in Europa, faceva cadere in trance lo spettatore (arrivati a dieci tu entrerai in Europa - il continente, certo, ma anche il film -). Ed infatti Lars von Trier, lo dicevamo già in occasione di Antichrist, con questa trilogia torna alle origini, al formalismo della trilogia dell'Europa e quell'incipit, l'immergersi lento nell'oscurità di una botola, è una nuova trance che, alla fine del conto alla rovescia, ci porta nel suo mondo filmico. L'incipit del film è già la dichiarazione di un'opera metalinguistica, e autoriflessiva: la macchina da presa si muove nella corte, raccoglie dettagli, e il suono di ogni dettaglio s'attiva solo nel momento in cui la sua immagine diviene visibile, come se gli oggetti si animassero esclusivamente al passare della mdp. Quello di Von Trier è, dunque, un film che vuole sentire, che vuole rianimare il corpo morto del cinema. In fondo Joe, a terra, ferita e seviziata, è il cadavere del cinema di Von Trier, il martirio della donna, l'immagine a cui un'intera filmografia è stata ridotta nel nome di un'idiota etichetta, la misoginia. Che è ciò da cui Nymphomaniac parte, quel che riattiva, per mettere in scena l'abituale fraintendimento: Joe che necessita di discorrere del suo dolore, ricorrendo a un discorso che possa interessare a Seligman, e che Seligman possa capire, e Seligman che l'ascolta solo per ridurla nuovamente a immagine semplificata, a santino della propria cultura, a frammento di retorica stucchevole e accomodante (si veda per esempio la rilettura femminista posticcia con cui l'uomo riassume la storia), a propria misera estensione. Nymphomaniac è, ancora una volta, la storia di un'incomprensione. Quella di Joe, che è anche quella di Von Trier.

Dato che il genere pornografico è lo strumento utilizzato per dispiegare il dramma della depressione del suo autore, che è il topic dell'intera trilogia, la ninfomania non è la malattia di Joe, ma un elemento necessario a Lars von Trier. Mettiamoci nei panni del regista: cosa devo fare per far sì che ogni episodio che si va a raccontare nel film abbia a che fare con il sesso? Faccio della protagonista una ninfomane. E infatti, quella della ninfomania, in Joe è una patologia autodiagnosticata, il pretesto che lei per prima usa per poter parlare di sesso ad ogni narrazione che scandisce la fantomatica notte in cui incontra Seligman, laddove non è ciò che viene raccontato a rilevare, quanto il fatto che si racconti, il modo in cui questi episodi dialogano tra loro, in cui vengono costruiti e strutturati. Perché Nymphomaniac parla di Lars von Trier, parla della rilevanza che riconosce allo storytelling, al come raccontare storie: è un film che - come Il Decameron, come I racconti di Canterbury, come Le mille e una notte (che non a caso vengono citati) - è costituito da una raccolta di racconti in cui c'è una cornice che giustifica la narrazione multipla (i giovani in campagna per sfuggire la peste, i pellegrini che si recano al santuario di Canterbury, Sherazade che narra le favole al sultano: qui l'incontro tra Joe e Seligman). Joe racconta, Seligman commenta, è la didascalia che ne arricchisce la lettura, non solo, contribuisce alla narrazione (i suoi discorsi si traducono in immagini; all'inizio vediamo lui bambino che prende dalla libreria il testo sul pescatore provetto; le sue fantasie si tramutano in miniracconti, in filmini porno - "Glasgow" -). La narrazione è l'ennesima linea tracciata dal regista su un muro sulla quale si vanno a collocare gli avvenimenti, percorso scandito da tappe (da Le onde del destino a Dogville, le sue sono opere in capitoli), una narrazione che paventa anche una sorta di storia primaria, (ancora una volta) cristologica: il percorso di Joe come una via Crucis, con i racconti a fungere da stazioni (il conteggio dei colpi come le frustate e le cadute di Gesù), come sottolineato da Joe stessa quando parla della sua storia con K, The Dangerous Man. Una narrazione consapevole, consapevole anche di Joe e Seligman quali personaggi demiurghi (a un certo punto c'è una fulminea anticipazione di uno degli episodi finali - la macchina che brucia - in una sorta di teaser interno). La riflessione sulla narrazione, sul modo di costruirla, era la sostanza anche del rapporto tra i due sceneggiatori, Lars e Niels, di Epidemic, film costruito in modo molto simile: due persone parlano, lo spettatore assiste alle loro discussioni e alla traduzione visiva di quanto viene da loro narrato (anche Five obstructions si fonda sul medesimo principio: teorizzare in due e, una volta fatto comprendere allo spettatore quale è il punto, esporlo in immagini).

Dato che il genere pornografico è lo strumento utilizzato per dispiegare il dramma della depressione del suo autore, che è il topic dell'intera trilogia, la ninfomania non è la malattia di Joe, ma un elemento necessario a Lars von Trier. Mettiamoci nei panni del regista: cosa devo fare per far sì che ogni episodio che si va a raccontare nel film abbia a che fare con il sesso? Faccio della protagonista una ninfomane. E infatti, quella della ninfomania, in Joe è una patologia autodiagnosticata, il pretesto che lei per prima usa per poter parlare di sesso ad ogni narrazione che scandisce la fantomatica notte in cui incontra Seligman, laddove non è ciò che viene raccontato a rilevare, quanto il fatto che si racconti, il modo in cui questi episodi dialogano tra loro, in cui vengono costruiti e strutturati. Perché Nymphomaniac parla di Lars von Trier, parla della rilevanza che riconosce allo storytelling, al come raccontare storie: è un film che - come Il Decameron, come I racconti di Canterbury, come Le mille e una notte (che non a caso vengono citati) - è costituito da una raccolta di racconti in cui c'è una cornice che giustifica la narrazione multipla (i giovani in campagna per sfuggire la peste, i pellegrini che si recano al santuario di Canterbury, Sherazade che narra le favole al sultano: qui l'incontro tra Joe e Seligman). Joe racconta, Seligman commenta, è la didascalia che ne arricchisce la lettura, non solo, contribuisce alla narrazione (i suoi discorsi si traducono in immagini; all'inizio vediamo lui bambino che prende dalla libreria il testo sul pescatore provetto; le sue fantasie si tramutano in miniracconti, in filmini porno - "Glasgow" -). La narrazione è l'ennesima linea tracciata dal regista su un muro sulla quale si vanno a collocare gli avvenimenti, percorso scandito da tappe (da Le onde del destino a Dogville, le sue sono opere in capitoli), una narrazione che paventa anche una sorta di storia primaria, (ancora una volta) cristologica: il percorso di Joe come una via Crucis, con i racconti a fungere da stazioni (il conteggio dei colpi come le frustate e le cadute di Gesù), come sottolineato da Joe stessa quando parla della sua storia con K, The Dangerous Man. Una narrazione consapevole, consapevole anche di Joe e Seligman quali personaggi demiurghi (a un certo punto c'è una fulminea anticipazione di uno degli episodi finali - la macchina che brucia - in una sorta di teaser interno). La riflessione sulla narrazione, sul modo di costruirla, era la sostanza anche del rapporto tra i due sceneggiatori, Lars e Niels, di Epidemic, film costruito in modo molto simile: due persone parlano, lo spettatore assiste alle loro discussioni e alla traduzione visiva di quanto viene da loro narrato (anche Five obstructions si fonda sul medesimo principio: teorizzare in due e, una volta fatto comprendere allo spettatore quale è il punto, esporlo in immagini).

Joe e Seligman, come Lei e Lui in Antichrist, come le sorelle di Melancholia, sono due istanze interiori di Lars che dialogano tra loro e i personaggi che evocano sono marionette che vengono mosse tra due poli: il sesso contro l'amore, il sacro contro il profano, la pratica contro la teoria (e anche il fornicare contro l'astinenza), l'uomo contro la donna, l'istinto contro la ragione, il porno contro il dramma, il basso contro l'alto: Lars conversa con Lars, riflette sulla sua arte, le sue nevrosi, il modo in cui può utilizzare tutto quello che gli si agita dentro, nel suo film, evitando - con questa suprema lucidissima consapevolezza e la solita sardonica ironia - le paludi dell'autocompiacimento. Da un lato lancia la basica rappresentazione, dall'altro la sorregge con digressioni erudite; da un lato propone l'esperienza, dall'altro la puntella con la cultura; da un lato mette a nudo il corpo di Joe, dall'altro fa affidamento sulla mente di Seligman; le diverse istanze che ispirano il film, quelle che von Trier deve conciliare, si traducono in immagini spudorate nel capitolo quinto, che rappresenta tutto il percorso mentale nei termini di uno split screen. Se una delle caratteristiche dell'arte contemporanea è quella di produrre oggetti che assumono valore solo in un determinato contesto, mettendolo in crisi, ponendosi in dialogo, svestendo l'aura dell'opera d'arte per farsi oggetto perturbante, dispositivo di svelamento delle dinamiche dell'arte stessa, del suo mercato, dei suoi luoghi di culto, Lars von Trier è colui che, come nessun altro, nel cinema di oggi importa la medesima missione. Testo, pretesto, paratesto, contesto si fondono e confondono incestuosamente, in una performance all'insegna sistematica del paradosso, di un contraddirsi incessante, essenziale, e di un'ironia demistificante, e dolorosa. Così Nymphomaniac finisce per essere un film poroso, che assorbe in sé non solo l'autobiografia del regista, ma anche la teoria del cinema autobiografico, la sua critica.

Joe e Seligman, come Lei e Lui in Antichrist, come le sorelle di Melancholia, sono due istanze interiori di Lars che dialogano tra loro e i personaggi che evocano sono marionette che vengono mosse tra due poli: il sesso contro l'amore, il sacro contro il profano, la pratica contro la teoria (e anche il fornicare contro l'astinenza), l'uomo contro la donna, l'istinto contro la ragione, il porno contro il dramma, il basso contro l'alto: Lars conversa con Lars, riflette sulla sua arte, le sue nevrosi, il modo in cui può utilizzare tutto quello che gli si agita dentro, nel suo film, evitando - con questa suprema lucidissima consapevolezza e la solita sardonica ironia - le paludi dell'autocompiacimento. Da un lato lancia la basica rappresentazione, dall'altro la sorregge con digressioni erudite; da un lato propone l'esperienza, dall'altro la puntella con la cultura; da un lato mette a nudo il corpo di Joe, dall'altro fa affidamento sulla mente di Seligman; le diverse istanze che ispirano il film, quelle che von Trier deve conciliare, si traducono in immagini spudorate nel capitolo quinto, che rappresenta tutto il percorso mentale nei termini di uno split screen. Se una delle caratteristiche dell'arte contemporanea è quella di produrre oggetti che assumono valore solo in un determinato contesto, mettendolo in crisi, ponendosi in dialogo, svestendo l'aura dell'opera d'arte per farsi oggetto perturbante, dispositivo di svelamento delle dinamiche dell'arte stessa, del suo mercato, dei suoi luoghi di culto, Lars von Trier è colui che, come nessun altro, nel cinema di oggi importa la medesima missione. Testo, pretesto, paratesto, contesto si fondono e confondono incestuosamente, in una performance all'insegna sistematica del paradosso, di un contraddirsi incessante, essenziale, e di un'ironia demistificante, e dolorosa. Così Nymphomaniac finisce per essere un film poroso, che assorbe in sé non solo l'autobiografia del regista, ma anche la teoria del cinema autobiografico, la sua critica.

E qui apro una parentesi.

Scrive Giulio Sangiorgio su Film Tv n.16/ 2014:

Scrive Giulio Sangiorgio su Film Tv n.16/ 2014:

«Sì è un film sul cinema, Nymph()maniac, perché quel che mette in scena è la ricerca di un racconto, di una storia che sia compromesso tra l’intima necessità d’espressione dell’autore e i bisogni del suo pubblico. E se Truffaut sosteneva che «tutti hanno due mestieri, il proprio e quello di critico cinematografico», oggi, nell’epoca dell’opinionismo di massa e del chiacchiericcio sine nobilitate, è allo spettatore specializzato dell’art film, al cinefilo da blog e discussione su social, al critico espanso che Von Trier rivolge il suo film. Al suo pubblico colto. A Seligman. Che vuole conoscere la storia di Joe perché vuole comprendenderla, godere nell’interpretarla, decostruirla con i propri strumenti analitici, e poi ricostruirla secondo il vangelo dei propri schemi culturali. Essere protagonista, nel proprio essere spettatore, nel ridurre l’opera di Von Trier - e il corpo sfiancato di Joe - al proprio discorso. E dunque, a questo pubblico, Von Trier e Joe regalano quel che s’aspetta, quel che titilla il suo desiderio. (...) Joe (un’altra Her) in fondo è un nome maschile, come il suo interlocutore. E quindi la questione, in queste storie su misura di chi ascolta, è quanto rimanga del confessionale del regista. E quanto rimanga di Joe. Quanto sia possibile un racconto autobiografico, libero e taumaturgico, fisico, in un mondo sempre al secondo grado, ridotto a retorica, a linguaggio. A mercato. È questa la tragedia di Nymph()maniac, scavo nel compromesso da cui nascono le immagini, satira a cuore aperto, atto di resa, sfregio a un pubblico che - vedi finale - non s’accontenta di una storia. Quanto si può essere puri se quel che conta è soddisfare il pregiudizio nell’occhio di chi guarda?»

Poiché si racconta, niente ci assicura che quanto narrato sia successo davvero, così Jerôme è solo una silhouette, un personaggio al quale evidentemente Joe associa elementi di più persone e che costruisce sotto i nostri occhi, come sotto i nostri occhi ne inventa il ritorno. Perché quel ritorno nella narrazione del personaggio è improbabile, più che letterario, tanto che Seligman si lamenta della cosa («Ci sono coincidenze innaturali nella tua storia con Jerôme»). Ma: «Come pensi di trarre qualcosa dalla storia? Credendoci o non credendoci?» gli chiede Joe. Perché se non si crede alla storia non si va da nessuna parte, il film non può procedere. C'è insomma reciproca consapevolezza che il racconto sia fittizio, lo si costruisce in due (si accetta la sua scansione in capitoli); infatti il racconto lo si fa con le cose che sono nella stanza (come ne I soliti sospetti), cosa che è evidente da subito: l'esca, la musica, il dolce, il discorso sulle Chiese determinano la sostanza dei racconti, sono elementi da cui scaturiscono i personaggi narrati da Joe, pratica che diventa spudorata con il quadro che dà il nome al personaggio del racconto della donna impersonata da Uma Thurman, Mrs. H. Quindi gli elementi che sono nella stanza in cui si narra migrano nella narrazione. Che è poi l'esemplificazione della contaminazione tra testualità ed extratestualità di cui si diceva sopra: alcuni elementi della realtà migrano nel film (si pensi al discorso sulla correttezza, sulla messa al bando delle parole, sull'ipocrisia che sembra riprendere la questione dell'anatema subito dal regista a Cannes dopo le dichiarazione in conferenza stampa e che porta a galla l'attuale chiusura nei confronti dei giornalisti - la sua immagine promozionale lo vede con la bocca tappata dal nastro adesivo -). Niente vieta di pensare che la presa di coscienza di Joe (la sua ninfomania la porta a fingere di amare un uomo sposato e a indurlo a trasferirsi da lei, con tutto il dramma familiare che questo determinerà: il capitolo della signora H) possa essere letta come la parallela presa di coscienza da parte del regista delle devastanti conseguenze che le sue scelte artistiche possono determinare e sulla conclusione che però, alla fine, valga comunque la pena adottarle (in termini testuali: Joe si strugge sul suo essere un pessimo essere umano, Seligman cerca di persuaderla del contrario. E lei si convince: «in fondo non puoi fare una frittata senza rompere qualche uovo», conclude).

E se in Epidemic il virus, che era la sostanza della narrazione, contamina la cornice, quella dei narratori, allo stesso modo in questo film, la pistola, elemento facente parte della narrazione, tracima nel livello dell'enunciazione determinando la riocongiunzione dei due piani, le cui differenze gradualmente si sfumano, fino a coincidere. Oltre alle autocitazioni infatti (che, come nel caso dell'evento dinamico smentito di Antichrist, sono l'ennesimo gioco con le aspettative del pubblico, l'ennesima mossa di una partita a scacchi metalinguistica), Von Trier interroga anche il cinema su cui la propria ombra s'è estesa, come Dear Wendy, suggerito e programmaticamente frainteso proprio nel discorso sull'arma da fuoco. Che Nymphomaniac sia poi una riflessione sulla pratica autobiografica, sulla sua possibilità di esistenza, lo dice chiaramente il capitolo 4, Delirium, dedicato alla morte del padre, in cui il massimo grado di oscenità, di esposizione del proprio dolore perverso (la morte del padre coincide con l'orgasmo di Joe, che finalmente sente, come se il suo corpo traducesse in una reazione fisica inadeguata una lingua sconosciuta, quella delle emozioni) è anche il momento in cui il cinema si rivela in tutta la sua irrealtà, a cominciare da quel bianco e nero che si ricorda di Kill Bill, del suo volere mitigare il tripudio del sangue nella bicromia, come Nymphomaniac fa con la merda del padre di Joe.

Grazie a Giulio Sangiorgio per il contributo

NOTE AL DIRECTOR'S CUT

Se il primo volume di Nymphomaniac, nella versione integrale, prevede soltanto scene di sesso più lunghe e dettagliate, senza particolari aggiunte o variazioni significative alla struttura narrativa (la differenza più sensibile, a tal proposito, riguarda la scena in treno, che dura qualche minuto in più), il secondo volume, a parte i dettagli più espliciti dei rapporti sessuali (l'incontro tra Joe e i due uomini di colore, in particolare), vede l'aggiunta di alcuni microframmenti all'interno dei macroracconti (ad esempio: Jerôme mette alla prova il sentimento di Joe, inviandole buste per lettere vuote onde sondarne le reazioni) e, soprattutto, un episodio integralmente inedito, di fatto la variazione più significativa dell'intero director's cut. In questa cellula narrativa Joe, rimasta incinta una seconda volta, si reca in un consultorio per abortire, ma dopo l'esito disastroso del confronto obbligatorio con la psicologa, decide di fare da sé, ricorrendo a strumenti rudimentali. La scena del procurato aborto, lunga e dettagliata, mette ancora una volta a dura prova lo spettatore: è il solito gioco di Trier con il pubblico, come dimostrato dal successivo dialogo tra Joe e Seligman, che è, come nella logica dell'intero film, una vera e propria traduzione in termini teorici della questione relativa alla necessità, nell'ambito di una narrazione, di ricorrere a dettagli crudi ed espliciti.

Nella conferenza stampa veneziana di presentazione della versione integrale del film si consuma, poi, l'ennesima beffa trieriana: l'annuncio della possibilità di tre telefonate a casa al regista si attua attraverso una palese presa in giro. Stellan Skarsgård annuncia che le tre possibilità sono tassative e che le domande le rivolgerà lui personalmente al regista. Gli astanti vedono Lars von Trier sullo schermo di un tablet, ma non sentono le sue risposte (i due parlano comunque in danese) e alla fine della conversazione è l'attore che svela il pensiero del regista riguardo alla questione posta, pensiero che si risolve con un monosillabo, o con una affermazione perentoria e provocatoria («Se questo film mi fatto imparare qualcosa in più sulle donne? No, so già tutte sulle donne») o con l'ovvia risposta affermativa ad una domanda retorica. Fine della conferenza stampa, rito svelato per quello che è: una fiera vuota alla quale non ci si sottrae, ma che si può capovolgere a proprio vantaggio, rendendolo uno show, uno spettacolo sfrontatamente patetico, che si contribuisce ad alimentare con evidenti, dichiarate, gradasse banalità. Diavolo di un Lars.

Nella conferenza stampa veneziana di presentazione della versione integrale del film si consuma, poi, l'ennesima beffa trieriana: l'annuncio della possibilità di tre telefonate a casa al regista si attua attraverso una palese presa in giro. Stellan Skarsgård annuncia che le tre possibilità sono tassative e che le domande le rivolgerà lui personalmente al regista. Gli astanti vedono Lars von Trier sullo schermo di un tablet, ma non sentono le sue risposte (i due parlano comunque in danese) e alla fine della conversazione è l'attore che svela il pensiero del regista riguardo alla questione posta, pensiero che si risolve con un monosillabo, o con una affermazione perentoria e provocatoria («Se questo film mi fatto imparare qualcosa in più sulle donne? No, so già tutte sulle donne») o con l'ovvia risposta affermativa ad una domanda retorica. Fine della conferenza stampa, rito svelato per quello che è: una fiera vuota alla quale non ci si sottrae, ma che si può capovolgere a proprio vantaggio, rendendolo uno show, uno spettacolo sfrontatamente patetico, che si contribuisce ad alimentare con evidenti, dichiarate, gradasse banalità. Diavolo di un Lars.

Il senso di colpa cattolico del peccato sessuale entra in confessionale e si rivela ad un uomo a-sessuato e a-religioso (un pescatore, che re-interpreta i racconti della ninfomane come allegorie di pesca): un’altra seduta psicanalitica-in-cinema per von Trier, forse col dio-pescatore per cui è tutto naturale e non peccaminoso, soprattutto se raccontato con allegria (il suo nome, in ebraico, significa “Colui che è felice”). Mea vulva mea maxima vulva. Con la stessa retorica e inconsistenza di confessione di Whore di Ken Russell, l’idea dell’opera è di ribaltare le uguaglianze amore=bene, sesso=male: comunicazione al contrario per affermare il contrario. Un’opera buffa poco buffa, schematica. Provocatoria e poco provocante. Sottotono e qualunquista, trova la peggior critica nella sua sceneggiatura, quando il pescatore dice alla ninfomane “Si ritiene cattiva ma il suo racconto non ha forza in tal senso”. E non sono sufficienti, per dare “senso” (i due simboleggiano istinto vs. cultura e bellezza delle arti?), le citazioni di Poe, il parallelo con la polifonia di Bach, i numeri di Fibonacci, Ian Fleming, Freud. Il volume II (ma l’opera ha senso come un tutt’uno) rimescola le carte, continua i racconti “scandalosi” che von Trier (un merito) depura di erotismo/eccitazione, ma tutto resta in forma (sostanza) di campionario povero, con un colpo di scena finale che, invece che dare una scossa di cinismo rendendo la “peccatrice” l’unica anima bella del film, non fa che rivelare (come tutto, spesso volutamente) la natura “meta” dell’opera, dove la ninfomane critica le reazioni dello “spettatore” e i suoi racconti sembrano la stesura della sceneggiatura del regista. Un finale che, mal reso, non fa che denudare la provocazione gratuita e fine a se stessa dell’intera operazione: un apologo che finisce col negare se stesso inserendo facezie. L’annichilimento di qualsiasi riflessione sottesa. Pornografico. Il peggiore Trier di sempre, il terzo della “trilogia della depressione”, uscito con un’esemplare campagna pubblicitaria: poster con i volti del cast in mimica da orgasmo, scandalo sul “sesso davvero” (ma sono state usate protesi per i genitali e controfigure del cinema porno), feticismo della ricerca della versione “più lunga” (in dvd e blu-ray la versione integrale, volumi da 148’ e 178’).

Il senso di colpa cattolico del peccato sessuale entra in confessionale e si rivela ad un uomo a-sessuato e a-religioso (un pescatore, che re-interpreta i racconti della ninfomane come allegorie di pesca): un’altra seduta psicanalitica-in-cinema per von Trier, forse col dio-pescatore per cui è tutto naturale e non peccaminoso, soprattutto se raccontato con allegria (il suo nome, in ebraico, significa “Colui che è felice”). Mea vulva mea maxima vulva. Con la stessa retorica e inconsistenza di confessione di Whore di Ken Russell, l’idea dell’opera è di ribaltare le uguaglianze amore=bene, sesso=male: comunicazione al contrario per affermare il contrario. Un’opera buffa poco buffa, schematica. Provocatoria e poco provocante. Sottotono e qualunquista, trova la peggior critica nella sua sceneggiatura, quando il pescatore dice alla ninfomane “Si ritiene cattiva ma il suo racconto non ha forza in tal senso”. E non sono sufficienti, per dare “senso” (i due simboleggiano istinto vs. cultura e bellezza delle arti?), le citazioni di Poe, il parallelo con la polifonia di Bach, i numeri di Fibonacci, Ian Fleming, Freud. Il volume II (ma l’opera ha senso come un tutt’uno) rimescola le carte, continua i racconti “scandalosi” che von Trier (un merito) depura di erotismo/eccitazione, ma tutto resta in forma (sostanza) di campionario povero, con un colpo di scena finale che, invece che dare una scossa di cinismo rendendo la “peccatrice” l’unica anima bella del film, non fa che rivelare (come tutto, spesso volutamente) la natura “meta” dell’opera, dove la ninfomane critica le reazioni dello “spettatore” e i suoi racconti sembrano la stesura della sceneggiatura del regista. Un finale che, mal reso, non fa che denudare la provocazione gratuita e fine a se stessa dell’intera operazione: un apologo che finisce col negare se stesso inserendo facezie. L’annichilimento di qualsiasi riflessione sottesa. Pornografico. Il peggiore Trier di sempre, il terzo della “trilogia della depressione”, uscito con un’esemplare campagna pubblicitaria: poster con i volti del cast in mimica da orgasmo, scandalo sul “sesso davvero” (ma sono state usate protesi per i genitali e controfigure del cinema porno), feticismo della ricerca della versione “più lunga” (in dvd e blu-ray la versione integrale, volumi da 148’ e 178’).