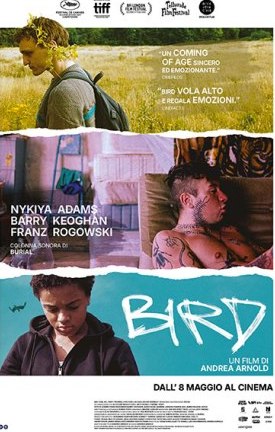

TRAMA

La dodicenne Bailey vive con suo fratello Hunter e suo padre Bug in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent. Siccome Bug non ha molto tempo per loro, Bailey, che si avvicina alla pubertà, comincia col cercare attenzioni altrove.

RECENSIONI

Andrea Arnold è la regista delle apnee; ancora meglio, dell’opacità che ottunde sguardo e respiro allo stesso tempo. Ciò vale sia in terra – o in acqua – sia in cielo.

Andrea Arnold è la regista delle apnee; ancora meglio, dell’opacità che ottunde sguardo e respiro allo stesso tempo. Ciò vale sia in terra – o in acqua – sia in cielo.

Funzionava per l’acquario del film del 2009 (Fish Tank: un acquario in cui i pesci di rado cercavano una direzione, un senso possibile, per arrivare a lambire l’aria). Vale altresì per il suo ultimo lavoro, Bird, film in cui l’elemento richiamato nel titolo punta in prima istanza, però secondo un principio noto per il quale non tutto sembra ciò che poi è realmente (anzi), verso la leggerezza valéryana del volo. Si spicca il volo e si può, semmai, risalire, con le proprie ali, divenute, grazie a un’alterità benigna, cioè alla capacità di guardarsi dentro, un po’ più forti. Lo si fa quando ci si accorge che l’alternativa al volare sulle proprie gambe è schiantarsi al suolo: mica una cosa di poco conto. Da questo punto di vista, più che nell’iconografia piumata e nel rimando da umanesimo supereroistico, si può agguantare un aggancio con il Birdman di Iñárritu: è nello sguardo-soglia cinematografico – in quel caso incarnato dagli occhi spalancati di Emma Stone – la linea di demarcazione tra il conflitto psichico insanabile e la salvezza.

Quasi vent’anni fa, Arnold, giocava con la compressione esistenziale – statutaria, si intende – e riusciva a creare un parallelismo interessante fra la condizione della lower class britannica, ben consapevole di non poter aspirare neppure al paradiso proletario ironicamente evocato da Elio Petri, e i tumulti interiori di un’adolescente svogliata, apatica, cresciuta per certi versi troppo in fretta, ma non ancora abbastanza da potersi dire davvero adulta: una donna adulta. L’attenuazione della dimensione senziente di tutti i personaggi (tutti tranne Connor, interpretato da Michael Fassbender, paradossalmente unica fucina di ambiguo, crudele dinamismo nella sostanziale immobilità), affogati nella melma, in un pantano a-vitale che si rifletteva nell’omologazione architettonica del sobborgo inglese, non sfociava tuttavia nel nichilismo di Raskolnikov o in un tedium vitae a la Meursault dello Straniero di Camus. Sospesi nella condanna inflitta/autoimposta al mero effimero dell’amplesso proibito, immorale, o del ballo non visto da altri, era proprio il dolore a rappresentare quella puntura sulla pelle (chiamiamolo pure istinto di sopravvivenza) che spingeva a prendere una decisione, a sognare, almeno sognare, di dirsi liberi; il dolore come stato primigenio, e unico, dell’esistere, è un fattore che vediamo esplicitato – la torsione del braccio dell’amico da parte della protagonista, Bailey – e in seguito confutato anche in Bird.

All the leaves are brown/ And the sky is gray/ I went for a walk/ On a winter's day/ I’d be safe and warm/ If I was in L.A./ California dreamin’, cantava proprio Connor – non a caso, Connor – nella versione di Bobby Womack. Una proiezione fatalmente beffarda, eppure aderente alla connessione di quell’uomo con la terra, con il procedere, a qualunque costo.

La regista britannica ripercorre, per così dire, i suoi temi e fa qualche passo ulteriore verso una riflessione che incrocia Jaspers – l’incertezza permane come dimensione costitutiva del percorso umano e il saper scegliere, nonostante tutto, è una risorsa all’interno del limite apparente – con il cinema di valenti autrici contemporanee quali Lynne Ramsay (penso, per esempio, a un lavoro come Morvern Callar) o Kelly Reichardt, in particolare nel differimento esistenziale-affettivo-traumatico di Wendy and Lucy. In tutti i casi, siamo di fronte a personaggi che non ci stanno a farsi inquadrare sotto l’occhio di bue.

Torno un momento su Karl Jaspers perché è come se, filosoficamente, Bailey passasse da uno stadio in cui è Dasein (l’accezione qui non è heideggeriana), cioè, semplificando, un elemento collocato nello spazio-tempo della propria vita, a compiuta Existenz, ovvero piena artefice dell’essere sé stessa (con ciò che questo comporta anche rispetto al macrotema del crescere). Ovvero, di nuovo, in una sorta di scatola cinese epistemologica, per noi che guardiamo, divenisse via via l’essenza del mistero. Può sembrare una contraddizione in termini, ma non lo è, non per i fini di questa indagine, perlomeno. Man mano che la protagonista dodicenne – quindi con qualche anno in meno rispetto alla Mia di Fish Tank – svela e si svela, lo spettatore è obbligato ad accettarne la complessità, la fuggevolezza interpretativa. Da una parte, ciò ci spiazza, dall’altra induce a un’analisi più profonda e meno conciliatoria: l’impossibilità di colmare i vuoti – come il telefonino che registra tutto e poi non ha bisogno di registrare più, poiché si è esaurito il suo compito, per così dire, transizionale – non vuole essere una metafora in chiave morale, ma un dato organico del racconto (da cui l’opacità invocata all’inizio del pezzo: nelle acque torbide si scopre un banco di pesci).

Torno un momento su Karl Jaspers perché è come se, filosoficamente, Bailey passasse da uno stadio in cui è Dasein (l’accezione qui non è heideggeriana), cioè, semplificando, un elemento collocato nello spazio-tempo della propria vita, a compiuta Existenz, ovvero piena artefice dell’essere sé stessa (con ciò che questo comporta anche rispetto al macrotema del crescere). Ovvero, di nuovo, in una sorta di scatola cinese epistemologica, per noi che guardiamo, divenisse via via l’essenza del mistero. Può sembrare una contraddizione in termini, ma non lo è, non per i fini di questa indagine, perlomeno. Man mano che la protagonista dodicenne – quindi con qualche anno in meno rispetto alla Mia di Fish Tank – svela e si svela, lo spettatore è obbligato ad accettarne la complessità, la fuggevolezza interpretativa. Da una parte, ciò ci spiazza, dall’altra induce a un’analisi più profonda e meno conciliatoria: l’impossibilità di colmare i vuoti – come il telefonino che registra tutto e poi non ha bisogno di registrare più, poiché si è esaurito il suo compito, per così dire, transizionale – non vuole essere una metafora in chiave morale, ma un dato organico del racconto (da cui l’opacità invocata all’inizio del pezzo: nelle acque torbide si scopre un banco di pesci).

La nostra naturale (?) tendenza all’incasellamento e al giudizio, o magari persino alla diagnosi psicologica, viene costantemente frustrata; la regista, con la macchina a mano e in focalizzazione interna, ci costringe a muoverci con il caos della ragazzina, in una postura di sospensione perenne. Dunque la comprensione legittima è anche liminale e si realizza nel permanere accanto a un soggetto – in una fase cruciale del suo percorso, quel trapasso dalla fanciullezza all’età adulta – che non ci ha autorizzati a interpretarlo. In fondo è ciò che Bird fa con Bailey: corvo che accompagna la rinascita e la trasformazione, non la vuole delimitare; da figura limbica quale è – limbica perché individuo fisico e, appunto, simbolo, personaggio e stadio piagetiano, componente fenomenologica e ontologica – non tenta di ingabbiarla o di costringerla entro ruoli prestabiliti e funzionali (o funzionanti). Ne accoglie il thymos e la riceve per ciò che è in quel momento, mentre lei pian piano impara ad adattarsi alla femminilità del proprio corpo mutante, ai propri dolori, fisici e non, ai propri desideri (che cominciano a includere la presenza dell’altro, persona autonoma e non corollario dei propri egoismi).

Nel corso del film, Bailey attraversa, parafrasando la trattazione di Merleau-Ponty, un processo chiasmatico di riconoscimento della reversibilità della percezione: non più solo una mano che tocca, ma anche una mano che viene toccata, un abbraccio che è, per volontà, reciproco.

Arnold, come anche Ramsay o Reichardt, nei lavori succitati, ma non solo (si pensi alla tortura etica, per chi guarda e non solo per la madre, che è We Need to Talk About Kevin), abdica alla volontà di conoscere estensivamente l’interiorità della dodicenne – così come il suo rapporto con l’enigmatico, magico Bird, che poi è un barlume del rapporto con la propria malferma identità in divenire, e con le pulsioni di vita e di morte, di volo e di schianto che essa contiene – per giungere alla sua/nostra accoglienza di sé/di lei. Il (saper) vedere è già conoscere, e attraverso l’atto si articola la relazione empatica, salvifica: la resurrezione del cagnolino ucciso nonché, in senso diverso, l’accoglimento del padre-bambino, un ragazzo che si chiama Bug, come l’errore di sistema di un pc, come un insetto fastidioso, e del suo puerile matrimonio.

Dire addio a Bird è quindi, per Bailey, un dolce dolore necessario (mi si perdoni l’azzardo critico, ma un po’ mi ha ricordato il pupazzo Bing Bong di Inside Out): si tratta di attuare una fusione – l’entrelacs percettore-percepito, il trucco allo specchio che è identità e alterità – e insieme un’estrinsecazione, nell’ipersguardo che, sul finale, si posa dall’uno all’altra. Si tratta della capacità di amare/amarsi e perdonare/perdonarsi che si esplica, finalmente.

Si tratta, dopotutto, soltanto di diventare grandi.